在庫管理術

棚卸資産【分類・貸借対照表に計上するポイント・評価方法・計算方法・棚卸資産管理の効率化とは】

\耳から学ぶ👂ポッドキャスト/

🎵音が流れます

棚卸資産とは?わかりやすく解説

棚卸資産(Inventory)とは、企業が販売目的で一時的に保管している商品・製品・原材料・仕掛品などの在庫を総称した会計用語です。売上と直接結び付く物品だけが対象であり、コピー用紙や文房具といった事務用消耗品は通常「貯蔵品」として別勘定に区分されます。

棚卸資産は、貸借対照表(B/S)の流動資産に計上される重要項目で、一般に1年以内に現金化される資産として企業のキャッシュフローに直結します。

本記事では、

- 棚卸資産の分類(商品・製品・半製品・原材料など)

- 計上タイミングと仕訳のポイント

- 原価法・低価法など6つの評価方法

を図解でわかりやすく解説し、実務で迷いやすいポイントも補足します。

棚卸資産の分類・種類

棚卸資産は主に以下の4つに分類※されます。

原材料

原材料には主要原材料(鉄板や銅板など)と補助原材料(クギやボルト、塗料など)があります。どちらも製品を製造するために欠かせません。

仕掛品

製造途中の段階で未完成の状態の製品のことであり、原材料を少しでも加工している製品。まだ加工する必要があり、製品としては販売できないもの。

関連記事:仕掛品の在庫管理

半製品

仕掛品と同様に製造途中の状態ではあるものの、製品として販売できるもの。

仕掛品と混同しがちですが、「仕掛品はそのままでは販売できない」、「半製品はそのままでも販売できる」という違いがあります。

商品・製品在庫

すでに加工が終わっている完成済みの製品や商品で、販売されずに社内に保管されている在庫。

※貯蔵品(自社で使うために購入した消耗品などが使用されずに社内に残っているもの)は会計上は法人税法上の定義で棚卸資産に含める場合がありますが、本記事では実務慣行に合わせて別勘定で扱います

関連記事:消耗品管理>>

関連記事:用度品管理>>

それぞれ、評価方法(会計処理)が異なりますが、棚卸資産の状況を正確に把握して管理することは、効率的かつスムーズな企業経営にとって欠かせません。

棚卸資産を貸借対照表に計上する方法

棚卸資産を貸借対照表に計上するには、「実際に在庫が存在していること」と、「販売価額が下落していないこと」が前提となります。

貸借対照表とは、決算日時点の財政状態を表す書類。ある一定の時点における企業の財産や負債の状況を示すもので、企業が事業に使う資金をどのように調達し、どのように保有しているかがわかります。

貸借対照表は

- 左側(資産)=調達した資金の運用内容

- 右側(負債・純資産)=資金の調達源泉

が示されていて、左右が必ず同じ金額になるような仕組みになっていることから、「バランスシート(B/S)」と呼ばれます。

そして、棚卸資産を貸借対照表に計上するために必要なのが棚卸高です。

棚卸高とは、棚卸資産(在庫)として残った製品や商品を貸借対照表に計上し、売上原価の算出から外して、翌期へと繰り越す棚卸資産(在庫)の総額です。棚卸高の求め方は、以下の通り。

棚卸高=棚卸資産の数×棚卸資産の単価- 棚卸資産の数を確定するために行うのが実地棚卸であり、価値を確定する作業が棚卸資産の評価となります。

棚卸資産の評価方法(会計処理・仕訳)【原価法・低価法・取得金額の評価方法】

棚卸の評価方法には、大きく分けて「原価法」と「低価法」があります。

- 原価法=残った在庫を購入した際の原価を基にして計算する方法

- 低価法=対象在庫を購入した際の原価とその時点での原価を比較して、いずれかの安い方を用いる方法

原価法と低価法では算出される金額が異なるので、方法を正しく理解し、自社にあった方法を選ばなければ、税金が高くなるなど思いがけない損失につながる可能性も。

原価法と低価法のどちらを採用するかは、自分で申請する必要があります。申請がない場合は、原価法が採用されるので、不安な場合は税理士など専門家に相談しましょう。

そして、原価法に必要な棚卸資産の取得価額の求め方には以下の6つの評価方法があります。

①最終仕入原価法

期末に最も近い日に取得した仕入れ単価を基準に計算する方法。

計算はとても簡単な点がメリット。期末まで評価ができない、価格変動が多い場合は、実際かかったお金との誤差も大きくなるというデメリットも。

②個別法

各仕入時の価格で評価する方法。

規格に応じて価額が違うものなどには認められていない。個別の商品を実際の仕入・払出のとおりに計算するので、数や種類が多い場合は手間がかかる。

宝石・貴金属や不動産販売業者の販売する土地などの評価に適している。

③先入先出法

「商品や資産は、仕入れた順に売れていく」と考えのもとで計算する方法。

実際の資産の流れに近い状態で計算できるが、物価の変動があった場合、インフレ時には利益が多く評価され、デフレ時には小さく評価されてしまう。

④総平均法

前期の繰り越し資産と当期中の資産総額を総数量で割った価格を取得価格と考える方法。

物価変動による影響を受けにくいが、期末後にしか計算ができない。

⑤移動平均法

仕入れ(資産取得)ごとにその時点の在庫と仕入れから棚卸資産の平均単価をその都度、計算して評価していく方法。

常に現状を把握できるが、毎回計算をしていくことになるため、計算が複雑で手間がかかる。

⑥売価還元法

販売価格の合計に原価率を掛けて算出した金額で評価する方法。

原価率=(期首の棚卸資産の取得価額+期中の仕入棚卸資産の取得価額)÷(期末の棚卸資産の販売額+期中に販売した棚卸資産の販売価額)

商品ごとの原価算出が困難な場合に適しており、値札表示があるスーパーや百貨店など小売業で多用されています。原価率が近い商品群を正確に分類する作業には手間がかかる点が課題です。

棚卸資産の評価損とは【棚卸資産評価損の計上】

棚卸資産評価損とは、棚卸資産(在庫)の劣化による損失のことです。

仕入れた商品は仕入れ値よりも高い金額で販売するため、損失が生じることはありませんが、破損した商品や流行性の高い商品は仕入れた時点よりも価値が下がり損失が生じます。

実際の金額的な損失は販売しない限り発生しないため、在庫の評価損を損金として計上することはできませんが、以下のケースでは、棚卸資産評価損の計上が認められています。

- 災害によって著しい損傷を受けた場合

- 破損や型くずれなどの品質劣化がある場合

- 流行性が極めて強い場合

(クリスマスや正月向けの商品などの季節商品は認められない)

そして、棚卸資産評価損は以下の計算式で求めます。

棚卸資産評価損=棚卸資産評価額-販売した価格

棚卸資産に関するよくある質問

Q1. 棚卸資産とは何ですか?どの勘定科目に分類されますか?

棚卸資産とは、販売や製造を目的として保有する商品・製品・原材料・仕掛品などの総称です。貸借対照表では流動資産に分類され、一定期間内に販売・消費されることを前提とした資産として扱われます。現金化される前段階の資産である点が特徴です。

Q2. 棚卸資産と在庫の違いは何ですか?

在庫は現場や管理上の概念で、今あるモノを指す言葉、棚卸資産は会計上の正式な資産区分です。すべての在庫が棚卸資産になるわけではなく、私的利用品や評価対象外の物品は含まれません。会計上は評価・計上ルールに従って棚卸資産として処理されます。

Q3. 棚卸資産が増えると利益やキャッシュフローはどうなりますか?

棚卸資産が増えると、原価が繰り延べられるため一時的に利益が増えることがあります。しかし現金は支出済みのため、キャッシュフローは悪化します。過剰な棚卸資産は資金繰り悪化や評価損のリスクにつながるため、量と回転率の管理が重要です。

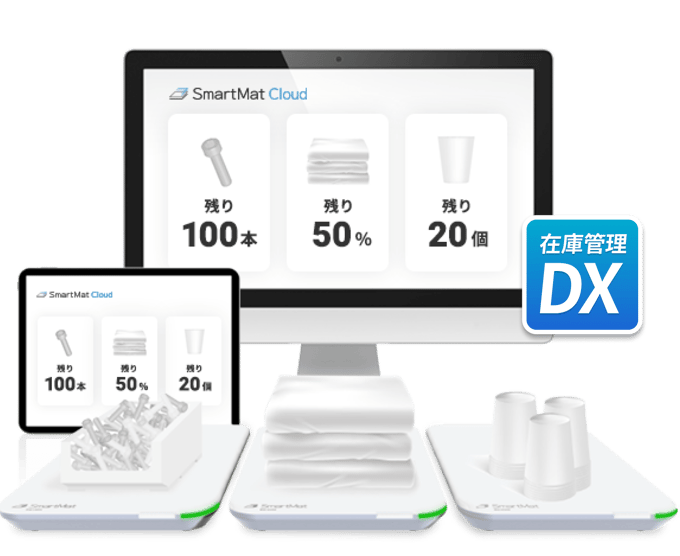

棚卸資産をIoT重量計で効率的に管理!スマートマットクラウド

現場のあらゆるモノをIoTで見える化し、発注を自動化するDXソリューション「スマートマットクラウド」を使えば、簡単に自動化が可能です。スマートマットの上に管理したいモノを載せるだけで設置が完了。

あとはマットが自動でモノの在庫を検知、クラウド上でデータを管理し、適切なタイミングで自動発注してくれます。

さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です

在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します

置く場所を選びません

スマートマットはサイズ展開豊富。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。

API・CSVでのシステム連携実績も多数

自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。