在庫管理術

【受発注システム】受発注業務を効率化するツールの選び方とは?

受発注システムとは

受発注システムは、書類作成や在庫確認など煩雑な手続きをシステム化することで、受注発注業務の効率化を図るツールです。これにより、受注側と発注側の業務フローがスムーズに連携し、ヒューマンエラーを予防できます。オンラインで業務が完結するため、Web受発注システムとも呼ばれ、主にクラウド型のSaaSで提供されています。

.png?width=680&height=346&name=Ordering%20system01%20(1).png)

受発注システムは、在庫管理や注文処理を一元管理でき、ERP(統合基幹システム)との連携によってさらに効果的に運用できます。取引先とのEDI(電子データ交換)を活用すれば、発注書や請求書などの電子文書を自動で交換でき、業務の効率化に貢献します。

*1:ASP:Application Service Provider。現在はSaaSという呼称が一般的。

*2:EDI:企業間で標準化された電子フォーマットを用い、発注書・請求書等を自動交換する仕組み。

*3:ERP / SAP:ERPは基幹業務を統合管理するソフトウェア群の総称。SAPはその代表的ベンダー/製品。

受発注システムの選び方

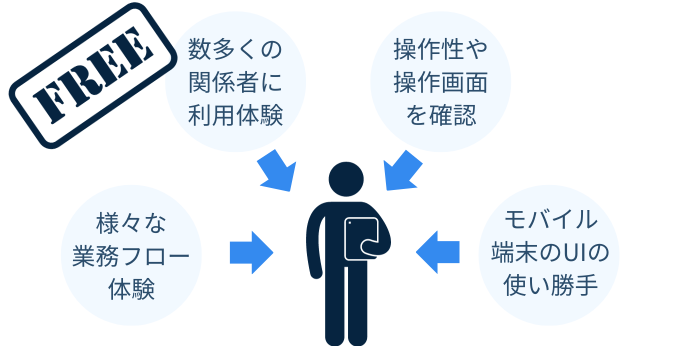

受発注システムの導入は、自社だけでなく取引先の同意と協力が不可欠です。導入後に現場が迷わないよう、サポート体制・費用負担・業務適合性・連携可否・実績の5点を軸に検討しましょう。

導入サポートと費用負担

受注側・発注側の双方にオンボーディングやトラブル対応のサポートがあるかを確認します。

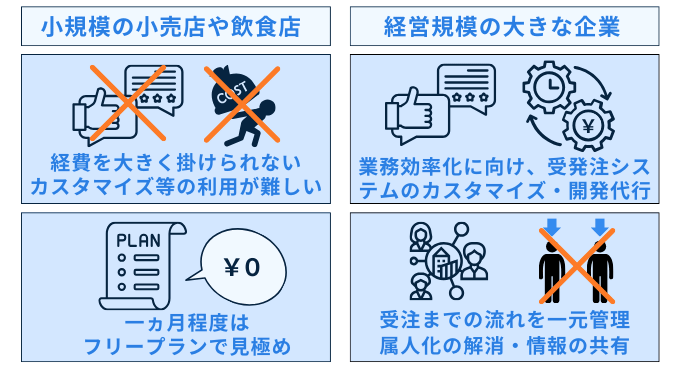

●受注側が導入を主導する場合

発注側が無償で使えるか、または費用負担が最小になる仕組みが望ましいです。

●発注側が主導で導入する場合

飲食・宿泊、病院・クリニックなど多品種を扱う業種では、受注側の受注フロー理解やデータ連携を含む高精度の導入支援が必須になります。

.png?width=680&height=390&name=Ordering%20system02%20(1).png)

プラン選定とカスタマイズ方針

小規模の事業者は、まず無料プランやトライアルがあれば活用し、自社の発注フローに合うかを検証しましょう。パッケージをそのまま使う前提なら、自社の業務フローをどこまで合わせられるかが導入成功の鍵となります。

一方、メーカーや卸など大規模・高頻度取引では、受注業務をさらに効率化する観点でカスタマイズや個別開発も選択肢にいれるとよいでしょう。属人化しがちな営業から受注の流れを一元管理の設計にすることで、改善点の洗い出しと情報共有を促進。業務効率化へつながります。

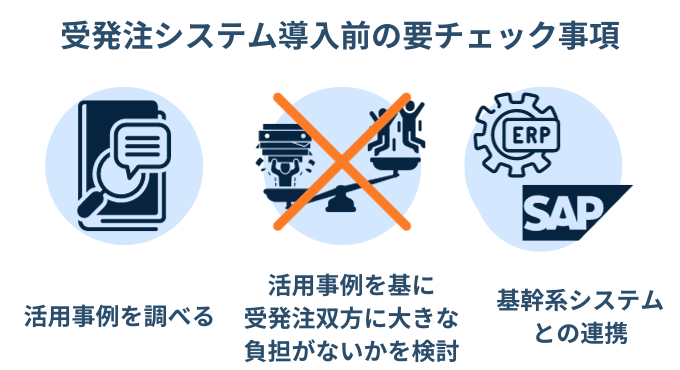

事例と適合性の確認

公式サイトや資料で、同業種・同規模の導入事例があるかを確認します。未掲載の事例がないか営業担当から情報提供を受けましょう。自社の業務特性に近い成功例があれば、現場の負担を最小に導入できる可能性が高まります。

基幹システムとの連携

また、受発注は企業の利益や支出に直接関係するため、損益計算書*3や延いてはバランスシート*4にも受発注による企業の支出・利益額が正確に反映されなくてはなりません。

そのため企業の基幹系システムとの連携が取れるかどうかも必要条件になってきます。

*3:損益計算書とはある一定期間の決算期における企業の利益と支出を表す一覧表のこと。該当する機関の利益がどのように生み出されたか、その総額などが分かるようになっている。

*4:バランスシートとは賃借対照表とも言い、特定の時点における企業の財政状況を示している。企業の資産・負債・純資産の金額と内訳を表している。

受発注双方の利便性

最終的な定着を左右するのは使いやすさです。UIの分かりやすさ、スマホ・タブレット端末の対応、通知・承認ワークフロー、監査ログ、権限設定など、両者にとっての操作性や現場へのマッチ度を評価指標に含めて評価します。

受発注システムのメリット・デメリット

受発注システムのメリット

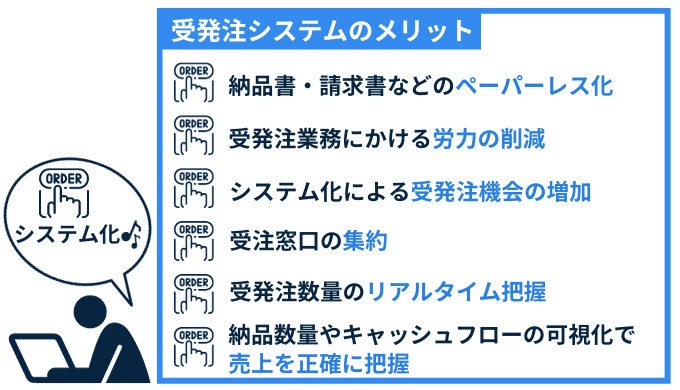

受発注業務をシステム化することで、次のようなメリットを得ることが可能です。

- 納品書・請求書などのペーパーレス化

- 受発注業務にかける労力の削減

- システム化による受発注機会の増加

- 受注窓口の集約

- 受発注数量のリアルタイム把握

- 納品数量やキャッシュフローの可視化で売上を正確に把握

電話やメール・FAXなどで発注書を受領することから始まり、在庫確認から発送手配、納品書や請求書の作成、販売・生産や財務の基幹システムへの入力といった業務が、受発注システムを導入することで全て自動化されるため、受発注における業務の効率化・労力の削減が見込めます。

またシステムを利用することで取引先の営業日・営業時間以外にも発注をかけておくことができたり、同じシステムを利用する企業が多ければ多いほど、受注窓口が1本化されたりするという点がメリットです。

さらに受注量による在庫量の変動をリアルタイムで把握できることから、少なくなった分の在庫を補充するための生産や新たな仕入れのタイミングが測りやすくなります。納品数量やキャッシュフローが可視化されることにより、売上変動の分析や月次決算処理の早期化にも繋がります。

受発注システムのデメリット

受発注システムの導入には以下のようなポイントにも注意しなくてはなりません。

- 取引先が受発注システムの導入に応じてくれない

- 取引先が既に別の受発注システムを導入している

- 在庫管理を適正化する必要がある

受発注業務は取引先と共に進める業務です。そのため受発注システムの導入には取引先も応じてくれる必要があります。特に発注側は導入コストが必要であったり、システム処理が複雑であったりする場合、導入に対して消極的になる可能性があります。

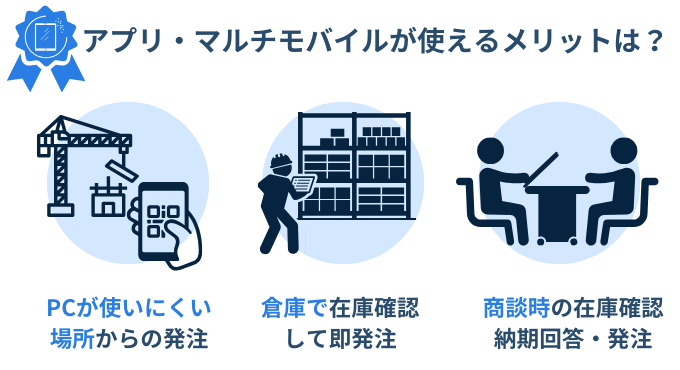

発注側の使用料は無料なのが望ましく、さらにPCだけでなくスマホやタブレットから倉庫や製造現場・店舗内や外回り先からでも発注操作ができる、また受注側の営業時間外でも発注をかけられるなどの利便性を示したほうがよいでしょう。

さらに在庫管理や棚卸が適正でないと、受発注システムだけ導入しても過剰在庫や欠品が相次ぐ恐れがあります。製造業なら生産リードタイムと在庫のバランスを採った生産計画を採るなり、受注生産体制であれば納品日の確実性を担保する必要があるでしょう。

また、卸業者ならそれぞれの発注方式に従い発注点を確実に守り、小売業者からの発注に応えられるようにしなくてはいけません。

%20(1).png?width=680&height=346&name=Ordering%20system10%20(680%20x%20346%20px)%20(1).png)

アプリ・マルチモバイルが使える受発注システムとは

受発注は煩雑で時間と手間がかかる業務が多いため、スマホやタブレットにシステム専用のアプリをダウンロードできたり、マルチモバイル対応のシステムも増えてきました。こういった端末利用のメリットは、PCが使いにくい現場や店舗、倉庫で在庫確認して即発注する場合や顧客との商談時でもスマホやタブレットから手軽に受発注システムを利用できるという点です。

アプリ対応の受発注システムで無料プランがあるものは?

受発注システムの導入契約を締結するまでは、カスタマーサービスにより導入サポートを受けることが可能です。その期間にシステムが自社に適しているか、カスタマイズがどれだけ出来るかを検証できます。

しかしながら数多くの従業員に様々な業務フローを体験してもらうためには、まずは無料でトライアルできる受発注システムを選ぶほうがベター。

無料版は機能が限られている場合が多いですが、システムの操作性や操作画面などの使い勝手の判断材料にはなります。特にスマホやタブレットでの利用シーンが多いと考えられる場合は、モバイル端末のUIが利用しやすい仕様であるかどうかを確認するのは不可欠でしょう。

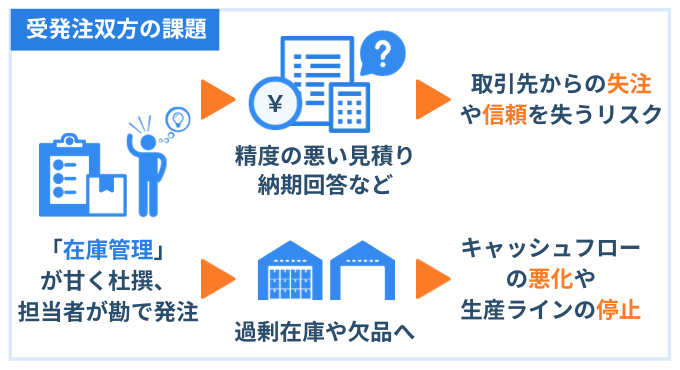

受発注業務が抱える課題【在庫管理と生産管理】

受発注業務は帳票や請求書などの書類作成といった事務仕事に留まりません。どれほど良い受発注システムを導入したとしても、発注・受注の双方が円滑に商品をやり取りするには、適切な在庫管理や生産管理が出来ているかどうかがスムーズな業務遂行のポイントとなります。

発注サイドの課題

発注サイドの在庫管理が属人化していたり、怠っていたりすると、発注サイドは担当者の勘や経験則に基づいて発注をかけることがあります。その結果、過剰在庫や欠品の原因となることも。

それを防ぐためには、発注サイドは在庫の有高・消費スピードを把握し、安全在庫*4と発注閾値*5を決めて常に適正在庫を維持する努力が不可欠です。

受注サイドの課題

また受注サイドも同じく製品の適正在庫を維持する必要があります。またそれ以外に受注生産方式を採用している場合は、発注に対していつまでに納品できるかという納期回答の精度が良好でなくてはなりません。

そのためには製品の原材料も適切に在庫管理していることが必須条件となります。原材料の在庫管理が杜撰であれば、見積や納期回答に時間がかかったり、精度が低かったりして取引先からの失注や信頼を失うリスクが増えるでしょう。

*4:安全在庫とは季節要因などの需要や調達リードタイムに多少の変動があっても対応できるように備えておく在庫量のこと。

*5:発注閾値とは安全在庫の上に、発注してから納品されるまでの期間に消費するであろう在庫量を加算したもの。

適切な在庫管理とは|発注サイド

自社の在庫量を把握するための在庫管理には以下のような方法があります。

- 目視によるカウント

- 二次元コードによるスキャン

- RFIDタグによるスキャン

- 重量センサによるカウント

.png?width=680&height=400&name=Ordering%20system11%20(680%20x%20400%20px).png)

目視によるカウントは最もヒューマンエラーが起こりやすく、肉体的にも精神的にも人的負担が大きくなります。また在庫の種類や数量の入力の際にも人力となるため人為的ミスが起こりやすく、推奨できる在庫管理方法とは言えません。

二次元コード(QRコード・バーコード)はスキャンすることで、在庫の種類や数量の確認、納品・出入庫・出荷などの管理が可能であり、さらにQRコードは無料で作成可能、バーコードは既存のものを活用できるというメリットがあります。

ただし、一つひとつのモノをスキャンする労力や重複読み込みといったヒューマンエラーが発生する可能性があることがデメリットです。

一方でRFIDタグはリーダライタによる一括読み込みが可能なため、在庫の種類や数量を確認する労力は二次元バーコードよりも削減可能。また情報の書き加えができるため、商品ごとのトレーサビリティにも優れています。

しかしながら、RFIDタグを一つひとつのモノに貼りつける手間や、タグの性能によっては一括読み取りが不正確であったり、またリーダライタが1台20万円以上と高額であったりというデメリットがあります。

最後に重量センサは、重量センサと載せるモノをシステム内に紐づけ、後はモノを載せるだけでOK。重さにより正確な個数や割合を自動でカウントし、使った量が分かり難い液体や粉体の在庫管理にも適しています。

特筆すべきメリットとしては、重量センサの上に載せておけばスキャンしたり、目視確認する必要がないので、わざわざ倉庫まで足を運んで在庫量を確認する必要がないことです。

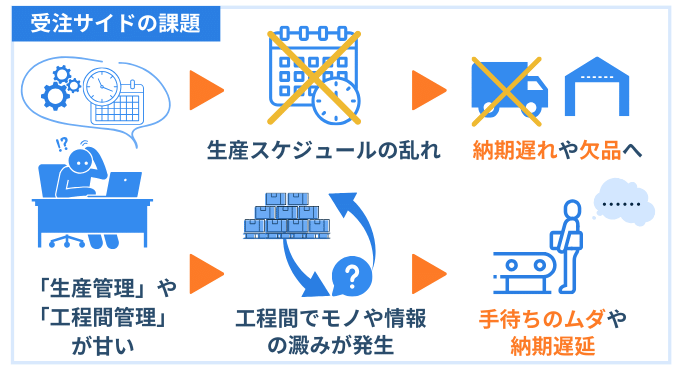

適切な生産管理とは|受注サイド

受注生産方式であっても、適正在庫を維持するための社内受注生産であっても、在庫管理だけでなく適切な生産管理が不可欠となってきます。

そうでなければ、生産スケジュールの乱れにより納期遅れや欠品に繋がったり、工程間のモノや情報の澱みが発生したりすることで後工程の手待ちのムダの発生に繋がり、結局は納期遅延となる場合もあります。

また生産工程の進捗度合を生産管理部門だけでなく、各工程間でもコミュニケーションコストをかけることなく把握することが出来れば、あらゆる生産工程における整流化に役立つでしょう。

受発注システムに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 受発注システムとは何ですか?EDIとの違いは?

A. 受発注システムとは、注文・出荷・在庫確認などの受発注業務をデジタルで管理する仕組みです。EDIは企業間でデータを標準形式で交換する仕組みで、受発注システムの一部機能として利用されることもあります。

Q2. 月額費用の目安は?無料の受発注システムでも運用できますか?

A. 月額費用は数千円〜数万円と幅がありますが、機能数やユーザー数で変動します。無料ツールでも基本的な受発注管理は可能ですが、卸売業・製造業などで取引量が多い場合は、専用の受発注システムの方が安定運用できます。

Q3. 受発注システム導入のポイントは?どんな人が受発注業務に向いていますか?

A. 導入時は、在庫・出荷・取引先システムとの連携、操作性、サポート体制が重要です。受発注業務に向いているのは、正確さ・調整力・コミュニケーション能力に長けた人で、中小企業でも導入できるクラウドツールが増えています。

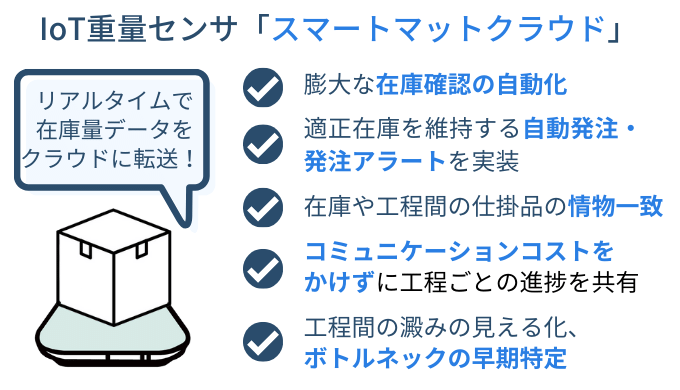

受発注双方の課題を解決する方法

在庫管理と生産管理特の中で特に工程管理を適切に行う方法として、IoT重量センサを用いた「スマートマットクラウド」の活用があります。

リアルタイムで在庫量データをクラウドに転送するIoT重量センサのスマートマットを用いることで、

- 月次、日次の膨大な在庫確認の自動化

- 適正在庫を維持できる自動発注・発注アラートを実装

- 在庫や工程間の仕掛品の情物一致*6の状態が保たれる

- コミュニケーションコストをかけずに工程ごとの進捗を共有

- 工程間の澱みの見える化、ボトルネックの早期特定が可能

- 突発的な発注依頼に対して精度のよい納期・見積回答が可能

が実現されます。

受発注双方の課題である在庫管理を、リアルタイム在庫データの一元管理と発注の自動化により在庫管理業務を最大限に効率化。さらに梱包材や検査キットなどの目が行き届きにくい副資材も徹底管理します。

また受注サイドは生産管理、特にモノや情報の流れが澱みがちな工程間のボトルネックを明らかにでき、生産ライン全体のモノの流れをコミュニケーションコストをかけずに可視化、情報共有することが可能となります。

さらに高度なAPI技術で在庫データを受発注管理システムや生産管理システム、RPAへの連携が可能。在庫管理や生産工程の課題をゼロベースにした状態で、自社に適した受発注システム×アプリや受発注システム×モバイル端末を活用できます。

*6:「情物一致」とは、管理下に置かれた「情報」と実際に現場にある「物の数や状態」が一致していること。 製造業の場合では、完成品や工程間の仕掛品、部品、原料、梱包材、消耗品などの在庫データに間違いがなく、情報と現物の状態が一致していることを意味します。

受発注業務効率化をかなえる!「スマートマットクラウド」

在庫管理を超効率化

現場のあらゆるモノをIoTで見える化するDXソリューション「スマートマットクラウド」を使えば、在庫管理・棚卸の自動化・自動発注が可能になります。管理したいモノを重量センサであるスマートマットに載せるだけでOK。

重量計測のため員数管理しにくい細かい部品や液体・粉末形状の資材、また管理の難しい工程間の仕掛品もマットに置くだけで正確にカウント。もちろん製造業だけでなく、飲食業・ホテル・クリニックなどの在庫管理にも数多くの実績があります。

中央倉庫や本部倉庫だけでなく各拠点に点在している一時仮置き場・店舗・事業所、さらには冷蔵庫やラックの中など見えない場所についても、遠隔からリアルタイムで在庫を一元管理します。わざわざ現物を確認するために、現場に足を運ぶ必要はもうありません。

さらにそれぞれの適正在庫を保つためにあらかじめ決めておいた閾値を下回ると自動で発注、もしくは発注アラートを送信。自動での定量購入・定期購入はもちろん手動発注も可能なので、さまざまな発注方式に対応できます。

◆特徴

- 在庫管理工数削減:日次での在庫確認と発注を自動化

- 欠品・過剰在庫防止:自動発注機能の活用で適正在庫を維持

- 在庫差異を縮小:重量計測で正確な在庫数を自動記録

- 自動発注と発注アラート:適正在庫を保つために閾値を下回れば発動

工程管理も効率化

スマートマットクラウドはリアルタイム実在庫の見える化で工程カイゼンに役立ちます。

複数の部品や中間品を組み立てる組立製造では、従来のカンバン方式では別工程のモノの状況が見えにくく、そのことが前工程の滞留在庫や後工程の欠品の原因となっていました。

スマートマットクラウドは、倉庫や別工程の部品・中間品の重量を自動計測し数量をリアルタイムで可視化。

生産管理システムへの入力の手間や、コミュニケーションコストをかけることなく、工程間の連携をスムーズにし、生産リードタイムを短縮します。

◆特徴

- 過剰在庫の解消:後工程の状況把握で、欠品を回避できる最小個数での補充を実現

- 製造リードタイムの短縮:欠品によるライン停止や生産遅延のリスクを軽減

- コミュニケーションコストの解消:在庫の一元管理で部署連携が不要

さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です。

在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します

置く場所を選びません

スマートマットはサイズ展開豊富。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。

CSV、APIでの基幹システムとも連携

自社や取引先との基幹システムとCSVやAPIで連携を行い、在庫管理や発注・受注業務をより効率化させます。