在庫管理術

製造業の効率化【必要な理由・目安・効率化に欠かせない在庫管理・DX導入で改善・成功事例】

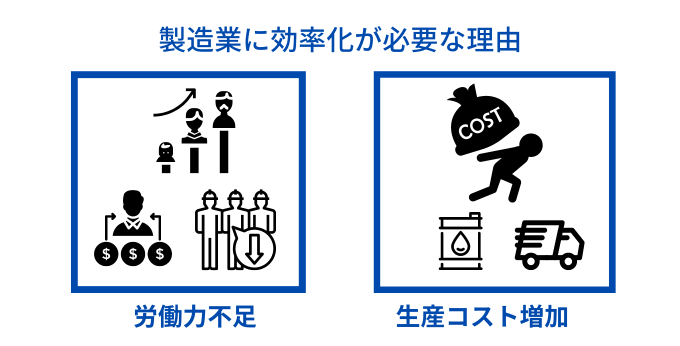

製造業に効率化が必要な理由

作業時間、資材や原材料のコストなど製造に関わるさまざまな無駄をなくし、生産性を高めることが製造業の効率化の目的です。

消費者ニーズの激しい移り変わり、人材不足、円高や資材高騰…などさまざまな課題を抱える製造業にとって、効率化をはかり、生産を高めることは勝ち残っていくために最優先に取り組むべきテーマとなっています。

この記事では、製造業の効率化の目安や効率化の現状と進まない原因、改善・成功事例などをわかりやすく解説していきます。

また、製造業の業務のなかで、最も改善の必要性が課題となっている在庫管理や棚卸の効率化の必要性とIoTを使った効率化についてもご紹介!

少子高齢化・労働人口減少による労働力不足

製造業の就業者数は、約20年間で157万人の減少。若年就業者数は、約20年間で121万人減少しています。

2065年には、日本の人口の4割が65歳以上となるというデータも発表されているため、今後ますます人材の獲得競争も熾烈なものに。

労働不足が深刻化すると、せっかく注文が入っても実際に生産する人材が確保できないため、生産ラインが稼働できないという事態を招きかねません。

また、人材を確保するには、賃上げが必要になりますが、賃上げした分のコストは効率化して生産を高めることで確保する必要があります。

生産コストの増加

世界情勢の緊迫化により、もともと上昇傾向にあった各種原材料価格は、さらに高騰しています。加えて、ドライバー不足に伴う人件費の上昇や、燃料費の高騰による物流コストの増加も、製造業にとって大きな打撃となっています。

これらのコスト増を吸収するためには、できるだけ早期に業務を効率化し、あらゆる無駄なコストを削減していくことが不可欠です。

製造業の効率化とDX

総務省が公表している「我が国におけるデジタル化の取組状況*」の調査結果によると──。

製造業のDXの取り組みは、以下のようになっています。

- 2018年から実施している 15.7%

- 実施していない・今後も予定なし 57.2%

このように世間では「DX」が盛んに取り沙汰されていますが、実際には、いまだに半数以上の企業がDXの導入に踏み切れていないのが現状です。

では、製造業におけるDXとは、具体的にどのような取り組みを指すのでしょうか。

具体的には、まず第一段階として、これまで人や紙などアナログで行なってきた既存業務をITやデジタルを使い、見える化、標準化することです。

こうすることで、これまで見えなかった生産ラインの悪い流れの原因や無駄を発見、問題を解決することが可能になります。

また、どうしても防ぎきれなかった人的ミスも大幅に削減、現場作業の効率化が進みます。

ただし、効率化を達成したからと言って、そこでDXは終わりではありません。

真のDXとは、以下のことを指します。

・これまで人の手だけでは対応できなかった新たな業務領域に挑戦すること。

・ITやデジタル導入によって得られるデータを最大限に活用し、業務プロセスだけでなく、組織構造や企業文化そのものを変革し、新たな付加価値を継続的に生み出していくこと。

製造業の効率化の目安【一人当たりの出来高数・人時生産性・労働生産性】

製造業の効率化の目安として主に使用されているのが以下の3つの方法です。

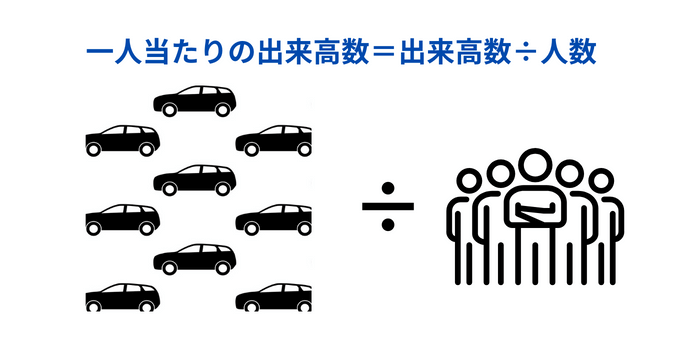

一人当たりの出来高数(出来高管理)

一般的に、人による作業での生産効率を目安として使われるのは、1日でどれくらいの業務量をこなしたのかを見ていくやり方である一人当たりの出来高管理です。

以下のような計算式で表すことができます。

-

- 一人当たりの出来高数=出来高数÷人数

たとえば、1000個の製品を100人で作ったとした場合、一人当たりの出来高数は、10となります。

同じように1100個の製品を100人で作れるようになると、一人当たりの出来高数は、11となります。

このように一人当たりの出来高数が上がる(作れる製品の量が増える)ことは、作業効率化が上がり、生産性の向上につながったという判断になります。

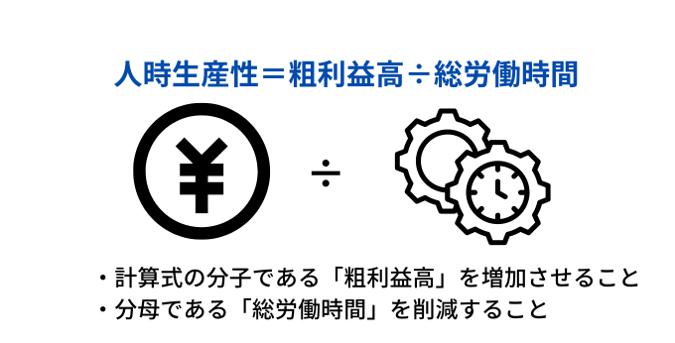

人時(にんじ)生産性

人時生産性とは、従業員1人が1時間働く際の生産性のことで、作業の効率性の目安とされます。

人時生産性は以下の計算式で求めます。

-

-

- 人時生産性=粗利益高÷総労働時間

人時生産性が高いほど効率的に利益を生んでいることになります。

人時生産性を高めるには、- 計算式の分子である「粗利益高」を増加させること

- 分母である「総労働時間」を削減すること

-

- つまり、作業にかかる時間を減らすか、同じ時間で生み出せる粗利を増やす必要があります。

-

労働生産性

-

労働生産性は、労働者1人当たり、あるいは労働1時間当たりでどれだけ成果を生み出したかを示すものです。

労働生産性は、労働の効率性を計る目安であり、労働生産性が高い場合は、投入された労働力が効率的に利用されていると言えます。

労働生産性には以下の2種類があり、それぞれ計算式で求めます。

●物的労働生産性

生産物の個数や大きさ、重さといった物理的な量を産出量として見たときの労働生産性を指します。

物価の変動といった外部要因で変動してしまう販売額ではなく、物量を基準にしているため、製造業などの現場で純粋な生産能力や業務効率の目安として使用されています。

-

- 物的労働生産性=生産物の物量÷労働量

-

●付加価値労働生産性

付加価値労働生産性は、企業が新しく生み出したモノやサービスの金銭的な価値を産出量として見たときの労働生産性のこと。

外部から原材料を購入し、それを加工し、原材料費よりも高い金額で販売します。

その差が、加工によって新たに付与された価値(付加価値)ということになります。-

-

- 付加価値額=生み出したモノやサービスの販売額(売上高-外部から購入した費用)

- *外部から購入した費用:原材料費や部品費、外注加工費、運搬費といったものが含まれる。

-

-

-

- 付加価値労働生産性=付加価値額÷労働量

ご紹介した効率化の目安となるそれぞれの数値は、会社の規模や業種、景気などによっても異なります。

自社で過去のデータを比較して判定することが重要です。

比較することで、向上しているか、効率化が進んでいるかを確かめることができます。

製造業の効率化に欠かせない在庫管理

製造業の効率化には、生産管理全般を見直す必要があります。

生産管理は、「どのような材料をいつ・いくらで・どれくらい調達し、いつまでにいくつの製品を製造し納品するか」という生産計画にもとづいて、生産の工程を管理する業務全般です。

この業務の中でも、実際に製品を製造する過程で最も重要な業務とされるのが在庫管理です。

リアルタイムな在庫を把握することで、

欠品を防ぎ、生産ラインを停止することなく、商品・製品を必要な時に必要な分だけ供給することが可能になります。

しかし実際の製造業の現場では、以下のような理由から在庫管理が適切に行われていません。

- 人手不足

- 数え間違い、発注ミスなどヒューマンエラーによるミス

この在庫管理の課題を解決することこそが、製造業の効率化を推し進めていく上で最重要課題とも言われています。

*製造業の効率化に欠かせない在庫管理の課題についての詳細は以下の記事も参照してください。

・生産管理【重要性・仕事内容・管理項目・資格や向いている人・エクセルやシステム・アプリの課題】

・人手不足【日本の現状・深刻な業界・影響とデメリット・原因・解消法と成功事例】

・発注ミス【原因・背景と引き起こすデメリット・予防する方法と事例】

製造業の効率化に関するよくある質問(FAQ)

Q. 製造業の出来高の計算方法は?

A. 製造業における出来高は、一定期間内に実際に完成した製品数量を指します。基本的な考え方は、どれだけ作れたかを数量で把握することです。人や設備ごとの生産量を比較することで、工程や作業の効率を評価できます。

Q. 出来高工数の計算方法は?

A. 出来高工数は、製品を一定量生産するために要した作業時間を表す指標です。一般的には「総作業時間 ÷ 出来高数」で算出します。数値が小さいほど、少ない工数で生産できており、作業効率が高い状態と判断されます。

Q. 製造業の能率の計算方法は?

A. 製造業の能率は、標準とされる作業量や時間に対して、実際にどれだけ成果を上げられたかを示す指標です。一般的には「実績出来高 ÷ 標準出来高」または「標準工数 ÷ 実績工数」で算出されます。能率を定量的に把握することで、改善ポイントの特定や効率化施策の効果測定に役立ちます。

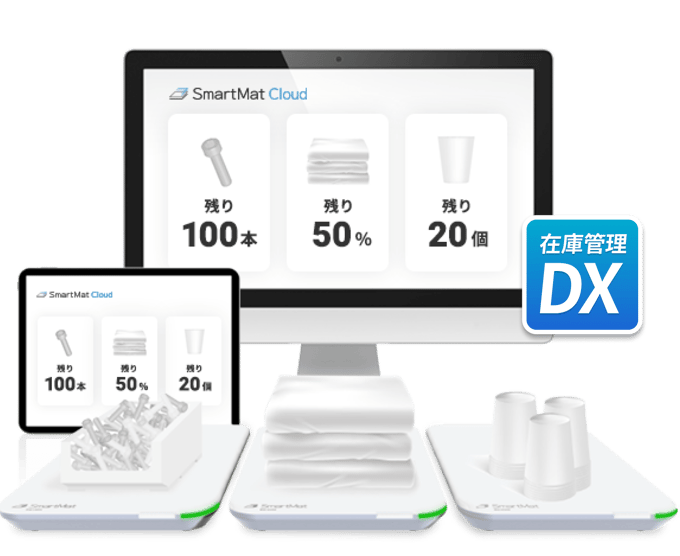

在庫管理を効率化するスマートマットクラウド

現場のあらゆるモノをIoTで見える化し、発注を自動化するDXソリューション「スマートマットクラウド」を使えば、簡単に自動化が可能です。スマートマットの上に管理したいモノを載せるだけで設置が完了。

あとはマットが自動でモノの在庫を検知、クラウド上でデータを管理し、適切なタイミングで自動発注してくれます

さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です

在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します

置く場所を選びません

スマートマットはサイズ展開豊富。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。

API・CSVでのシステム連携実績も多数

自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。

AI x IoTで在庫最適化をし続けられる

スマートマットは、最新データ(入出庫の理論値ではなく、現場の実数データ)を溜め続けます。

そして、その大量データをAIが監視・解釈・検知。問題をタイムリーに抽出して改善を提案するので、常に在庫の最適化をし続けることができます。

スマートマットクラウドで効率化に成功した製造業の導入事例