在庫管理術

人手不足は採用で解決しない。企業が倒産を回避するための3つの生存戦略【2026年版】

求人を出しても応募が集まらない背景には、企業の努力では乗り越えられない構造的な要因があります。少子化と賃金競争が加速する今、採用費を増やすだけの対策は、かえって経営体力を奪う「採用貧乏」を招きかねません。

いま企業が取るべき道は、採用に依存しすぎない体制づくりへ舵を切り、既存社員の流出を止めることです。

この記事では、データが示す、人手不足倒産の危険ラインと構造的原因を解き明かします。さらに採用強化より先に着手すべき具体的アクションを、予算規模別・フェーズ別の意思決定フローと共に解説します。

人手不足倒産の構造的真実

なぜ今、御社の求人に応募が来ないのか?

人手不足は少子化に加え、賃金競争力の低下と職種ミスマッチが原因です。倒産は過去最多ペースで増加中です。

「なぜウチだけ人が来ないのか」。

原因の大半は企業固有の問題ではありません。

日本の労働市場は、少子化による労働人口の縮小と、成長産業への人材集中によって構造的に人材が不足しています。まずは感覚ではなく、データに基づいて現在の市場環境を把握することが重要です。

【データで読み解く】過去最多ペースで増える人手不足倒産

帝国データバンクの調査によると、2024年の人手不足倒産は統計開始以来の過去最多ペースで推移しています。人手不足倒産とは、必要な人員が確保できず事業運営が滞り、結果的に売上確保や資金繰りが維持できなくなることで発生する倒産のこと。

特に建設業・物流業など人手依存度の高い産業で増加が顕著で、採用難が事業継続を直接的に揺るがす要因になっています。

注目すべきは、多くの企業が赤字ではなく「仕事はあるのに人が足りず受注できない」状態で倒産に至っている点です。業務を回せず売上が縮小し、固定費を吸収できなくなるこのプロセスが人手不足倒産の代表的なメカニズムです。

参照:帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年度)」

賃上げだけでは勝てない構造的ミスマッチ

厚生労働省の「労働経済の分析」によると、有効求人倍率は依然として高い水準にあります。しかしその背景には、求人が急増しているわけではなく、求職者数そのものが減少しているという構造的要因があります。

言い換えれば、労働市場の母集団が縮小しているため、賃上げをしても取り合う人材が少ない状況です。

さらに、近年の春闘では大企業が過去に例を見ない高い賃上げ率を実現していますが、中小企業が同じペースで賃上げ競争に踏み込むのは極めてリスクが高い判断です。労働生産性が変わらないまま賃金だけを引き上げれば、損益分岐点が上昇し、キャッシュフローの圧迫を通じて倒産リスクを早める可能性があります。

●専門家としてのアドバイス

「給料を上げれば人が来る」という前提は、今の労働市場では成り立ちません。

まずは今の人数で利益を出せる体制を作ることが最優先です。

賃上げは必要な施策ですが、業務効率化や体制見直しとセットで進めなければ、企業の体力を削りかねません。

採用貧乏からの脱却

生存のためのパラダイムシフト

採用の前に、まず「仕事そのものを減らす」視点が必要です。鍵は労働生産性の向上にあります。

「人が足りないなら採用を強化する」という従来の成功パターンは、労働人口が縮小する現在の日本では再現性がありません。

これから必要なのは、人を増やす前提を手放し、既存人員で業務を回せる体制をつくるという発想転換です。採用に依存した経営は、コスト増とリスク増を同時に抱える構造になっており、もはや持続できません。

リテンションの重要性

離職率が高い状態で高額な採用広告費をかけるのは、穴の空いたバケツに水を注ぎ続けるようなものです。

広告費+エージェント手数料+教育コストは年々上昇しています。まずは従業員のリテンションに注力し、今いる社員が辞めない環境を作ることが、最もコストパフォーマンスの高い採用活動と言えます。

「0.5人分の業務を削る」省人化の発想

「DX」と聞くと、大規模なシステム刷新や高額投資を思い浮かべる方が少なくありません。しかし、採用に追われる企業に必要なのは0.5人分の業務を削る、身の丈に合ったDXです。 たとえば、経理担当者が1人退職したケースを考えてみます。

従来であれば後任の採用活動に踏み切るところですが、クラウド会計ソフトや経費精算システムを導入し、入力作業・集計・承認フローを自動化すれば、人依存の業務量を50%削減し、既存メンバーだけで十分に運用できる体制に変えられます。

これが「採用しない経営」の本質です。

| シナリオ | 採用コスト | DX 投資コスト | コメント |

|---|---|---|---|

| 新たに1人採用 | 約 100 万円/年 | — | 採用費だけでかなりのコスト負荷 |

| DX で0.5人分の業務削減 | — | 年数万円 〜 十数万円 | 採用なしで同等の業務量を確保可能 |

【実践編】中小企業がとるべき3つの生存戦略

ここからは企業規模や現場の状況に合わせて、どの順番で対策を進めるべきかを整理しています。

何から着手すべきか、優先順位の見極めがポイントです。採用を急ぐあまりコストだけが膨らみ、本質的な課題を解決しないまま採用貧乏に陥るケースが後を絶ちません。

以下のステップを参考に、自社に合った順番で取り組んでみてください。

戦略①【省人化】DX・RPA・BPOで人を採用しない選択

最初に着手すべきは、定型業務の自動化と外部化です。求職者が減少する市場では、「人を増やす前提」ではなく仕事の総量を減らす 発想が必要になります。

▼ 1. 現状分析:コア/ノンコアを仕分ける

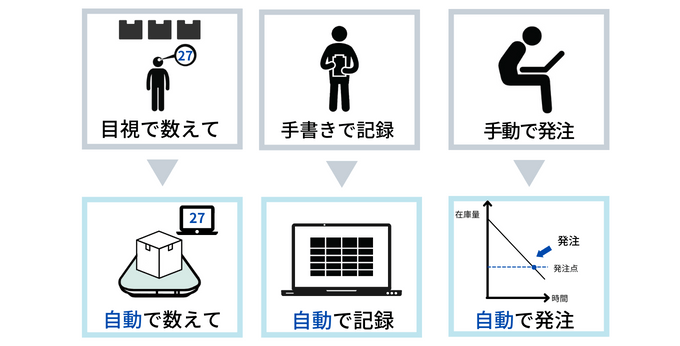

まず、自社の業務を利益を生むコア業務とノンコア業務に分類します。例えば実在庫を数える棚卸は改善余地が大きい領域で、見直しで20〜30%の工数が削減できる企業もあります。

▼ 2. DX / RPA の導入:定型作業は自動化する

ノンコア業務のなかで、PCで繰り返し行っている業務は、RPA や SaaS に置き換えることで即座に工数削減が可能です。クラウド会計ソフトやワークフローシステムは、月額数千円〜導入できます。

▼ 3. BPO の活用:自動化できない部分は委託

定型的かつ自社で行う必然性がない業務(給与計算、記帳代行、問い合わせ対応など)は、アウトソーシング、BPOも選択肢に入ります。

DXとBPOを組み合わせることで、採用せずに業務が回る体制を構築できます。

●専門家としてのアドバイス

最初から完璧を目指さず、まずは月額3万円以下のツールを1つ導入して、小さな成功体験を作るのが鉄則です。

実務現場の最初の一歩として、「経費申請をチャット入力にする」「請求書を自動作成に切り替える」といった、手触りのある小規模な改善から着手することが成功の近道です。

戦略②【定着】金銭報酬だけに頼らず流出を防ぐ

賃上げ余力が限られる中小企業こそ、給与以外の魅力づくりを重視する必要があります。

ハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」でも、給与は不満を防ぐための要素であり、従業員の満足度や定着につながるのは 達成感・成長実感・承認 といった内的動機付けだと指摘されています。※

具体的には、次のような取り組みが効果的です。

- 心理的安全性の向上:失敗を責めるのではなく、挑戦を評価する風土をつくる

- 柔軟な働き方の導入:短時間勤務やリモートワークなど、個々の事情に合わせた選択肢を用意する

- 評価制度の透明化:「何を評価し、どう報いるのか」を明示し、納得感を高める

これらは大きな投資を必要としないにもかかわらず、離職防止には非常に効果が高い取り組みです。採用難の時代こそ、辞めない会社づくりが最も費用対効果の高い戦略になります。

参照:グロービス経営大学院「ハーズバーグの動機づけ・衛生理論」

戦略③【採用】特定技能とシニア活用で最小限の穴を埋める

DX と定着施策を実行してもなお業務が回らない場合に限り、最後の手段としての採用 を検討します。競争の激しい若年層だけを追うのではなく、人材プールを広げる戦略が中小企業には現実的です。

▼ 特定技能外国人の活用

「特定技能」は、即戦力として働ける技能を持つ外国人材を受け入れる制度で、技能実習とは異なり 一定の専門性・実務能力を前提 としています。

製造・介護・外食・物流など、多くの中小企業で戦力化が早く、採用の選択肢を広げる有効な手段となります。

▼ シニア人材の活用

60代以上のシニア層は、経験値が高く、短時間勤務やスポット業務との相性が良い人材です。「フルタイムでなくても即戦力が欲しい」「繁忙期だけ補いたい」といった中小企業のニーズとマッチしやすく、安定した戦力補完が期待できます。

人手不足を克服し生産性・サービス向上に成功した企業の事例

【製造業】棚卸時間60時間→50%削減。欠品・過剰在庫を同時に解消したDX事例

棚卸には1回あたり60時間以上を要しており、現場の負担は限界に近い状況でした。

そこで重量センサーによる在庫管理のDXを導入したところ、棚卸の大幅な省人化が進み、人員を増やさずに安定した在庫管理が可能になりました。在庫精度も向上し、欠品や過剰在庫によるロスが減少。結果として利益率の改善にもつながりました。

【宿泊業】在庫管理・発注を省人化し、「おもてなし」へ人員を再配置

ホテルでは、人手不足の深刻化を見据え、バックヤード業務の省人化が急務となっていました。在庫自動管理のDXを導入し、アメニティの在庫管理・発注業務を省人化。バックヤード業務が大幅に削減されたことで、スタッフが接客やレベニューマネジメントなど付加価値業務に集中できるようになりました。

まとめ:経営者が今すぐ下すべき「3つの決断」

人手不足は、単なる危機ではなく、組織の仕組みを見直す絶好のタイミングでもあります。人が足りないことだけに意識を向けるのではなく、構造そのものをどう変えるか を考えることが重要です。

そのために、次の3つを経営判断として優先して取り組むことが効果的です。

- 採用だけでは解決しない現実を正しく受け止める(現状分析)

- 人手に依存しない仕組みへ転換するため、DX投資を検討する(代替手段の予算化)

- 今いる社員が辞めない環境を整える(定着策)

まずは、自社の人員配置や業務負荷、離職の要因など、現状を冷静に見える化することから始めましょう。

そこから、どこに投資し、どこを改善すべきかが自然と見えてきます。

棚卸・在庫管理を省人化!人手不足を利益改善へ変える

人手不足を抜本的に改善するには、まず 日々の業務量そのものを減らすこと が欠かせません。とくに多くの企業で負担となっている棚卸・在庫確認・発注業務は、人が行う前提で設計されているため、ミスや残業を招きやすい領域です。

スマートマットクラウドは、こうしたバックヤード業務を自動化し、棚卸・入出庫・発注をまとめて省人化できるソリューションです。重量センサーによる在庫の自動計測により、これまで手作業に頼っていた工程がスムーズに回るようになります。

また反復的な定型業務を自動化することで、従業員の負担が大きく減り、現場に余裕と安心が生まれます。結果、働きやすい環境が整い、人材の定着にもつながっていきます。

スマートマットクラウドで人手不足を解消した事例集をもらう(無料)>>

●さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です。定期発注方式、定量発注方式の双方に対応しています。

●在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します。

●置く場所を選びません

スマートマットはサイズ展開が豊富です。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能です。

● API・Webhook・CSVでのシステム連携実績も多数

自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。

●安心サポート

現場への導入に向けては、専門のカスタマー・サクセス担当が、お客様を厚くサポートします。