在庫管理術

働き方改革【2025年からの働き方改革とは?取り組みの背景と目的、成功事例を紹介】

働き方改革とは、労働者や事業主が直面している課題を解決するため、日本が国をあげて実施している改革のことです。

厚生労働省が提案している「働き方改革特設サイト*」では、次のとおりに定義されています。

「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。

この記事では、働き方改革が急務となっている背景、改革の目的、具体的な内容と成功事例、についてわかりやすく説明していきます。

*参照:厚生労働省「働き方改革特設サイト」

働き方改革実施の背景

生産年齢人口の減少による人手不足

働き方改革が国、政府から提案されている背景には、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少による人手不足問題があります。

生産年齢人口とは、生産活動の中心にいる人口層のことで、15歳以上65歳未満の人口がここに該当します。

生産年齢人口は、1995年に8716万人とピークに達し、その後は減少が続いており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれており、労働力不足解消のためには、早急な対策が必要です。

現在日本の雇用は売り手市場で、労働者の働き方のニーズは多様し、在宅勤務や時短勤務が可能な職場が増加しつつあります。日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者においては、少子高齢化に加え、知名度の低さや労働条件の低さという現状があり、人手不足は大企業より問題がかなり深刻です。

そのためにも働き方改革を行い、魅力ある職場とすることで人手不足の解消にもつなげようという国をあげての取り組み強化が行われているのです。

資材や原料・物流コストの高騰、円安…といったマイナス要素は、中小企業だけではなく、大企業にも大きな影を落としています。大企業にとっても優秀な人材の確保のための働き方改革は重要な取り組み事案になっています。

参照:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令6年1月1日現在)

働き方改革関連法案の施行

いつから施行?その目的とは

働き方改革関連法案は、大企業は2019年4月1日、中小企業は事情に配慮しながら助言指導を行うため2020年4月1日からの施行となりました。

働き方改革関連法案は、働き方の選択ができる社会の実現と働き方の改革を総合的に推進する法律で、正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」です。

この改革によって生産性向上や、就業機会の拡大、個人の意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることで、経済が成長して富が再分配されることや国民ひとりひとりの将来への展望がより明るくなることが期待されています。

働き方改革の推進のため施行された働き方改革関連法の内容をふまえ、その実現を促すためのガイドライン「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~*」を制定。

企業は従業員の長時間労働や健康の状態について、産業医*と連携してよりきめ細かなサポートを行っていくことが求められています。

*参照:厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」

*産業医:事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師。

働き方改革関連法案のポイント

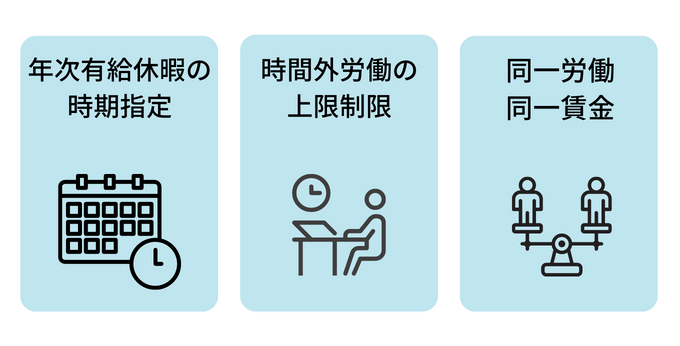

働き方改革関連法案の具体的な内容とポイントは以下の3つです。

年次有給休暇の時期指定

法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

時間外労働の上限制限

残業時間の上限*は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

同一労働同一賃金

正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。

※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日から

残業や有給休暇の申請の手続きを違反した企業に罰則も与えられるようになるため、業務の標準化・効率化が進むと期待されています。

「なぜ残業規制されるの?」「前はもっと残業できたのに…」「早く有休消化してと言われる」という意見を聞くことがあります。

残業が労働基準法で規制されるということは、企業が働き方改革関連法案を遵守し、働き方改革にしっかり取り組んでいることの表れで評価できます。。

参照:厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

-

働き方改革の柱と取り組み

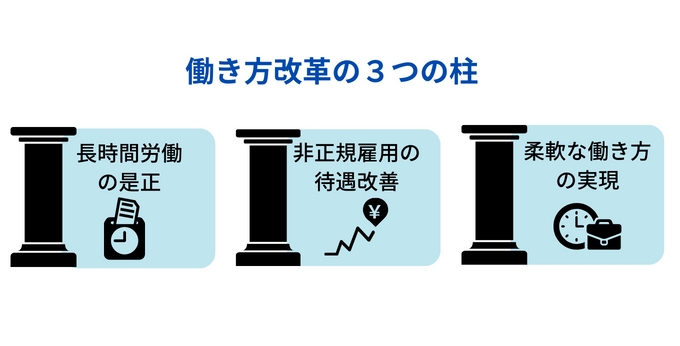

厚生労働省では次の項目を働き方改革の3本柱として以下のような取り組みを進めています。

長時間労働の是正

働き方の見直しに向けた企業への働きかけや、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の徹底など。

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消。

柔軟な働き方がしやすい環境整備

- 柔軟な働き方に関する検討会

- 雇用類似の働き方に関する検討会

- テレワーク普及促進関連事業

- 情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(在宅ワーク・WEB会議)

- 副業・兼業

-

加えて、次のような取り組みにも力を入れています。

ダイバーシティ(多様性)の推進

- 病気の治療と仕事の両立

- 女性が活躍できる環境整備

- 高齢者の就業支援

- 子育て・介護等と仕事の両立

- 障害者就労の推進

- 外国人材の受入れ

- 若者が活躍しやすい環境整備

賃金引き上げ、労働生産性向上

-

再就職支援、人材育成

-

雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援 。

- 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)

- 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

- ハローワークにおける人材不足分野に係る就職支援

- 「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」

- 人材育成

ハラスメント防止対策

職場のパワーハラスメント防止対策。

働き方改革取り組み事例、自己診断

働き方・休み方改善ポータルサイト。自己診断・取組事例についてはこちらを参照。

働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について

平成31年2月、大企業に時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるため、繁忙期や短納期発注の発生要因の課題が考えられる業界団体に対して、厚生労働省および中小企業庁が、業所管省庁との連名文書により、計1,066団体に対して要請を実施。

取引条件改善など業種ごとの取り組み

このような取り組みは民間の大企業・中小企業にとどまらず、自治体・公務員などの業務でも積極的に進められています。

働き方改革のアイデア・ユニークな事例

ここでは、実際に働き方改革に取り組んだ事例をいくつかご紹介します。アイデアやユニークな具体例を参考にしましょう。

株式会社長野銀行

行員一人ひとりの事情に合わせて勤務時間を自由に選択できるように短時間勤務制度を見直した。産休・育休中の行員がスムーズに復職できるようサポート体制も整備。また、男性行員の育児休業取得も積極的に推進し、現在までに20名が利用している。

株式会社ジェイテック

時間外労働削減のためシステムで個別の労働時間を集計、上司がリアルタイムで確認し状況の把握に努める。モバイル端末、テレワーク、ペーパーレスの導入も効果があり、時間外労働は1人当たり平均月13時間まで削減(従前より約2割減)。

SMBC日興証券株式会社

ライフステージに応じた柔軟な働き方の選択肢提供とともに自律的なキャリア形成支援のため、週3日勤務、週4日勤務制度を導入。

通常勤務に比べ、週当たりの勤務時間を短く設定し時間比例で給与を支給。

SOMPOひまわり生命保険株式会社

仕事と育児・介護の両立を支援する環境を整え、介護・育児離職を防ぐことを目的に週4日勤務制度を導入。

通常勤務に比べ、週当たりの勤務時間を短く設定し時間比例で給与を支給。

「健康応援企業」になることを宣言。社員が長く健康で働き続けることのできる環境づくりと、生産性向上に向けた働き方改革を推進。

2024年問題と働き方改革

2024年3月までは自動車運転が必要な建設業や運送(物流)業などは、時間外労働の上限規制が猶予されていました。

また、2021年5月28日、医師の働き方改革を進めるため、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が公布され、2024年4月から順次施行されています。

働き方改革関連法の適用に伴い、建設業や運送(物流)業、医師の間で懸念されていたさまざまな問題のことを2024年問題と言います。

猶予期間が終了し時間外労働時間に上限が設けられることで、事業所全体で行う業務量が減少するため、以下のような問題点が浮上しています。

- 売上減少

- サービスの低下

- 機会損失

- 従業員・スタッフの収入低下とそれによる離職

つまり、働き方改革は労働環境や賃金が改善というメリットがある反面、現状ではデメリットを引き起こす可能性があると言われているのです。2024年問題で懸念されている時間外労働が規制された分の労力不足を解決するために、可能なかぎり業務効率化・省人化を推進していく必要があります。

2025年からの働き方改革とは?

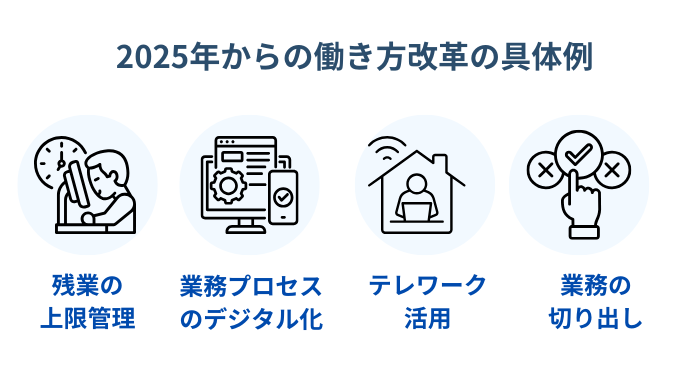

2025年からの働き方改革とは、これまで段階的に進められてきた施策をさらに強化し、長時間労働の是正と生産性向上を同時に実現する取り組みの総称です。

働き方改革はいつから始まったのかというと、2019年の法改正が大きな転換点ですが、現状では労働時間管理や業務効率化において十分に進んでいない企業も多く、追加の対応が求められています。

特に2025年は、時間外労働の上限規制の徹底や残業削減の実効性が問われる年であり、働き方改革とは簡単にいえば「ムリ・ムダをなくし、適切な労働時間で成果を出せる環境づくり」といえるでしょう。

また、働き方改革の具体例としては、残業の上限管理、業務プロセスのデジタル化、テレワーク活用、業務の切り出しによる負担軽減などが挙げられます。

一方で「働き方改革はやめてほしい」という声が出る背景には、企業側の準備不足や現場への負担集中などの課題があります。そのため、2025年に向けては単なる労働時間削減ではなく、生産性向上と組織体制の見直しを同時に進めることが重要になります。

働き方改革に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 働き方改革とは何ですか?

A. 働き方改革とは、少子高齢化や生産年齢人口の減少、多様な働き手のニーズといった社会背景を踏まえ、「長時間労働の是正」「多様な働き方の実現」「雇用の質の向上」を目的に進められている施策群です。企業においては、業務プロセスの見直しや柔軟な勤務制度導入がカギになります。

Q2. 働き方改革の取り組みで特に押さえるべきポイントは何ですか?

A. 働き方改革で重要なポイントとして、主に次の3つがあります。①時間外労働の上限設定、②年次有給休暇の取得義務化、③同一労働同一賃金の推進です。これらを実践に移すことで、従業員の健康確保や働きがいの向上、組織の生産性改善につながります。

Q3. 2024年問題とは何ですか?その対応はどうすればよいですか?

A. 「2024年問題」とは、特に運送業・建設業・医療業界などにおいて、長時間労働の上限規制が2024年4月から本格実施されることを指します。つまり、従来の働き方が維持できない可能性が高く、企業はシフト改善、業務効率化、再配置などを早期に検討する必要があります。

働き方改革を推進するデジタル技術

感染症の流行により最も経営的なダメージを受け、もともと深刻だった人手不足問題がさらに広がった事業所にとって、人材を確保し、労働環境を整え、働き方改革に取り組むことは急務とされています。

そのために、真っ先に効率化すべき業務が在庫管理や発注、棚卸といった業務です。

在庫管理や発注、棚卸は本来の業務(接客やサービス)の合間や時間外に行うことが多く、従業員にとってかなりの負担となっているケースがほとんど。

さらに、発注ミスや確認漏れなどにより在庫不足や過剰在庫に陥ることは、生産性の低下、機会損失、顧客満足度の低下を招き、経営を大きく左右するため大きな心理的負担も伴います。

長時間労働が離職の大きな要因となっている飲食店にとって在庫管理や発注、棚卸業務の負担から従業員を解放することは働き方改革推進に欠かせません。

そこで注目され、近年続々と導入されているのが在庫管理・発注の自動化であり、その最も有効な方法として以下の2つが大きなキーワードとされています。

企業の営みや産業全体をデジタルの力でよりよくしていく取り組み

● IoT(Internet of Things)

IoT=「モノのインターネット化」

IoTを使った家電や設備には、重量センサーやAIカメラなどが搭載されており、モノの状態や周辺環境といった情報を感知・収集し、インターネットを介して、それらのデータを人やモノに伝えます。

飲食店もIoTを導入することで、在庫状況などを把握し、より効率的な在庫管理や棚卸・発注が可能になります。

次の章では置くだけで在庫の見える化・自動発注が可能!今、話題のIoT機器「スマートマットクラウド」をご紹介します。

スマートマットクラウドで働き方改革を実現

スマートマットクラウドの仕組み

IoT重量計「スマートマット」の上に管理したいモノを載せると、自動で24時間365日重量から在庫を記録します。実在庫の記録データはいつでもPCから確認OK。これまで手に入れることができなかった実在庫データをもとに、具体的な改善に着手することができます。

スマートマットクラウドの効果

在庫管理を省人化

在庫を重量IoT内蔵のスマートマットに載せると自動で棚卸・発注が完了します。在庫管理にかかる時間を大幅に削減し、省人化を実現します。

遠隔管理を可能に

リアルタイムの在庫数を管理画面経由で確認することが可能です。別フロアの保管庫、別棟の倉庫、取引先在庫の確認のために、担当者が時間と労力をかけて移動する必要はありません。立ち入るためにプロセスが必要な鍵のかかった薬品保管室やクリーンルーム内の物品管理にも最適です。

人にしかできない業務に集中

雑務に思考を中断されるストレスは、従業員の離職の隠れた原因となります。スマートマットクラウドは単調な在庫カウントや発注業務から人を解放します。人にしかできない作業に集中でき、やりたいことに専念できる職場環境づくりをお手伝いします。

スマートマットクラウドで働き方改革推進に成功した事例