在庫管理術

DXとは?IT化との違いを説明できるレベルで解説【図解・企画書構成案付】

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単なるITツールの導入ではなく、「デジタル技術を使って、商売のやり方そのものを変えること」です。

「急にDX推進を命じられたが、何から手をつければいいかわからない」

「現場にIT化との違いをどう説明すればいいか悩んでいる」

そんな方に向け、この記事ではDXの教科書的な定義とあわせて、社内を説得するためのロジックも解説します。

この記事でわかること

• IT化とDXの決定的な違い(比較表付き)

• なぜ今DXが必要なのか?「2025年の崖」の意味と現在の課題

• 明日提出する企画書にそのまま使える「DX推進ロードマップ」のひな形

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か?【定義と本質】

DXの本質はデータとデジタル技術を活用し、顧客や社会のニーズを基に、製品・サービス・ビジネスモデルを変革することです。

経済産業省による公式定義

まず、企画書の冒頭に記載すべき正解を押さえましょう。経済産業省の「デジタルガバナンス・コード2.0」によれば、DXは以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

この定義は非常に重要ですが、そのまま社内で説明しても

「で、結局なにをする話なのか?」

「IT化と何が違うのか?」

といった疑問が返ってくるケースも少なくありません。

そのため、DXについて伝える際には、実務の文脈に即して噛み砕いた解釈が必要になります。

現場視点でDXを一言で言い換えると?

公式定義は正しい一方で、文章が長く、現場にそのまま伝えても意図が伝わりにくいのが実情です。現場への説明では、次の一言に言い換えてみてください。

IT化は「今ある業務を楽にすること」。

DXは「デジタルで新しい稼ぎ方をつくること」。

IT化が、業務効率化やコスト削減によってマイナスをゼロに戻す取り組みであるのに対し、DXは、データやデジタル技術を活用してゼロからプラスを生み出す取り組みです。

この違いを曖昧にしたままプロジェクトを進めると、「高いシステムを導入したのに、売上が上がらない」という批判に晒されることになります。

●筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

企画書や説明の場では、技術(How)の話をする前に、必ずビジネスの目的(Why)から語り始めましょう。

私自身も過去に推進室長時代、役員会で「AI導入による自動化」を提案して却下された経験があります。「で、いくら儲かるの?」と一蹴されました。 しかし、後日「顧客への納期を半減させるための業務変革」と説明を変え、その手段としてAIを提示した途端、予算が承認されました。DXの本質は技術ではなく商売のやり方を変えることだと痛感した瞬間です。

最大の疑問、IT化とDXの違いは?【図解で比較】

簡単にいうとIT化は守り、DXは攻めです。

「IT化とDX、結局なにが違う?」そんな問いに即答できる状態をつくるために、

以下の違いを最低限押さえておきましょう。

| 比較軸 | IT化(守りのデジタル) | DX(攻めのデジタル) |

|---|---|---|

| 目的 | 業務効率化・コスト削減 | 競争優位性の確立 |

| 対象 | 社内プロセス・既存業務 | ビジネスモデル・顧客体験 |

| 視点 | 自社視点(自分たちが楽になる) | 顧客視点(顧客が嬉しくなる) |

| ゴール | 現状の改善(マイナス → 0) | 新たな価値創出(0 → プラス) |

| 例 | 手書き伝票をExcelに入力する | 注文データを分析し、自動発注する |

手段と目的の関係性

ここで注意すべきは、IT化とDXは対立するものではないということです。DXという目的を達成するための強力な手段がIT化です。

例えば、ハンコを廃止して電子契約にするという行為自体はIT化(デジタイゼーション)に過ぎません。

しかし、それによって契約までのリードタイムを即日に短縮し、競合より早くサービスを提供してシェアを奪うという戦略が描けていれば、それは立派なDXの一環となります。

つまり、「そのデジタル化は、顧客に新しい価値を提供しているか?」という問いこそが、IT化とDXを分ける境界線なのです。

●筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

DXを目指した時、「効率化」を目的にデジタルツールが導入されがちです。

デジタルという言葉から自動化や省力化を連想しやすく、それ以外の価値が見過ごされてしまうケースは少なくありません。

「自動化」は人の作業をデジタルに置き換えただけであり、得られる効果も効率化の範囲にとどまります。効率化の延長線上に変革は存在しません。

なぜ今、DXに取り組まないとマズいのか?【2025年の崖】

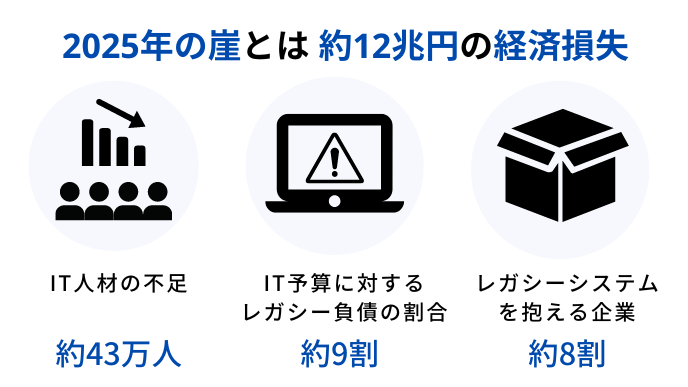

既存のレガシーシステムを放置すれば、維持管理費の高騰やセキュリティリスクが積み重なり、年間最大12兆円の経済損失を招きかねないと警鐘を鳴らされた「2025年の崖」は、すでに現在進行形の課題となっています。

経済産業省が警告した「2025年の崖」とは

多くの日本企業で、長年使い続けて複雑化・ブラックボックス化した古いシステム、レガシーシステムがDX推進の足かせになっています。

経済産業省の「DXレポート」によれば、この問題を放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じると予測しました。これが「2025年の崖」と呼ばれる問題です。

参照: 経済産業省「DXレポート」

中小企業にとっての「崖」のリアル

「大企業の話であって、自社には関係ない」と考えるのは危険です。

むしろ中小・中堅企業にとってこそ、この崖はより切実な形で表面化します。

• 人材不足の崖: 古いシステムを扱えるベテラン社員が定年退職し、誰もメンテナンスできなくなるリスク。若手社員は古い技術を敬遠するため、採用も困難になります。

• 取引排除の崖: 親会社や取引先がDXを進める中で、デジタル対応・データ連携などができない企業は、サプライチェーンから外されるリスクがあります。

コスト削減ではなく「DX=企業が生き残るための基盤づくり」という認識を、正しく共有することが重要になります。

どこから始める?DX推進の3段階プロセス【ロードマップ】

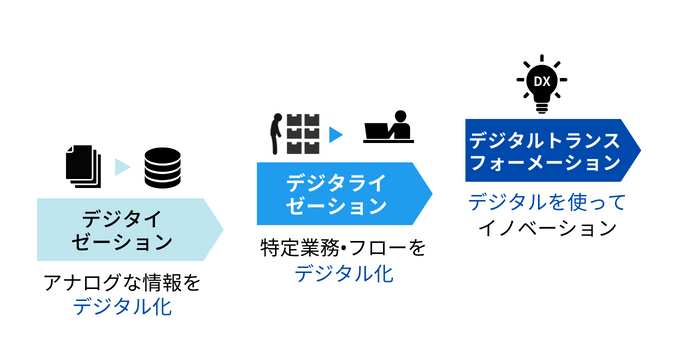

いきなり変革を目指さず、デジタイゼーション(電子化)→デジタライゼーション(最適化)→DX(変革)の順に進めるのが成功の鍵です。

DXはいきなり達成できるものではありません。3つのステップを着実に登っていくことが、遠回りのようで最短のルートです。

Step 1: デジタイゼーション(Digitization)

「アナログ・物理データのデジタル化」です。

• 具体例: 紙の書類をPDF化する、フィルムカメラをデジカメにする、FAX受注をメールにする。

• アドバイス: まずはここからです。「ペーパーレス化」のような身近なテーマなら、現場の抵抗も少なく始められます。

Step 2: デジタライゼーション(Digitalization)

「個別の業務・プロセスのデジタル化」です。

• 具体例: MAツールで営業メールを自動化する、オンライン会議を導入する、生産管理システムを入れる。

• アドバイス: ここで重要なのは、ツール導入を目的にしないこと。「どの業務を楽にするか」を明確にしないと、使われないツールが増えるだけです。

Step 3: デジタルトランスフォーメーション(DX)

「組織横断的な変革と、新たな価値創出」です。

• 具体例: サブスクリプションモデルへの転換、AIによる需要予測で在庫リスクをゼロにする、顧客データを活用した新商品開発。

初めから「価値創造」を目的に掲げるのではなく、まずは業務を標準化・可視化し、業務の高度化を実現することがDX成功への近道です。手前の「業務の高度化」を目指すことから始めることが、DXの成功につながります。

【実録】上司を説得するための「DX企画書」構成案

企画書には「現状の課題(痛み)」「DX後の姿(未来)」「具体的な第一歩(安心感)」の3点を盛り込みます。

ここからは、あなたが明日提出する企画書にそのまま使える構成案を紹介します。経営層が気にしているのは売上・コスト・リスク」の3点です。これらを網羅したA4 1枚の骨子を作成しましょう。

A4 1枚でまとめる企画書の骨子

• 背景(Why Now): 「2025年の崖」や人手不足など、待ったなしの外部環境を提示。「今やらなければ手遅れになる」という危機感を共有します。

• 課題(As-Is): 「紙業務による入力ミスが月〇件」「属人化による業務停止リスク」など、具体的な痛みを数字で示します。

• あるべき姿(To-Be): 「データに基づく即断即決」「顧客対応スピードの倍増」など、DXによって得られる明るい未来を描きます。

• 実施内容(What): 壮大な計画ではなく、「まずは受発注業務のデジタイゼーションから着手する」という具体的な第一歩を提示します。

• 投資対効果(ROI): 削減できる工数(コスト)だけでなく、創出できる付加価値(売上貢献)を試算します。

決裁を引き出すキラーフレーズ集

上司のタイプに合わせて、以下の言葉を使い分けてください。

• 「これはコストではなく、生き残るための投資です」(危機感に訴える)

• 「他社がまだやっていない今がチャンスです。3年後は周回遅れになります」(競争心に訴える)

• 「まずは小さく始めて、効果が出なければ撤退も可能です(スモールスタート)」(安心感を与える)

●筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

DXのROIを人日削減だけで測ろうとしないでください。

特に製造業では、機械化=人の作業を置き換えて、人日換算で効果を測る文化が根付いているため要注意です。

DXは、業務の可視化や判断の質向上など、人日を超えた価値を生み出す取り組みです。人日換算を判断軸とすると効果は効率化の範囲にとどまりやすく、DXに到達しないリスクが高まります。

DXに関するよくある質問(FAQ)

DXの略称の由来や、中小企業での必要性など、補足的な疑問に答えます。

Q. なぜ「DT」ではなく「DX」と略すのですか?

英語圏では「Trans」という接頭辞を「X(Cross)」と表記する慣習があるためです(例:Transfer→Xfer)。そのため、Digital Transformationは「DX」と略されます。

Q. 中小企業でもDXは必要ですか?

はい、むしろ小回りの利く中小企業こそDXのチャンスがあります。

大企業は巨大なレガシーシステムがあり、移行に莫大なコストと時間がかかります。一方、中小企業はしがらみが少ない分、クラウドツールを素早く導入し、一気に生産性を高めることが可能です。これをリープフロッグ現象と呼びます。

重さのデータが判断を変える。利益を創出する

スマートマットクラウドは、重さで数を数えるIoTサービスです。

「何がどれだけ使われ、どれだけ残っているのか」が常に分かるデータを自動で集めます。データに基づいた判断基盤が、品質・コスト・納期・安全を押し上げます。

Quality(品質)

工程間のモノの量が見えず、ボトルネックが特定できない状態から、量の変化で異変にすぐに気づける環境へ。

問題が起きてから対処する現場から、問題が起きない状態を保つ現場へと変わります。

Cost(コスト)

欠品を恐れて過剰に在庫を抱える状態から、部材ごとに最適な補充タイミングの提案を受け取り、過剰在庫を圧縮できる環境へ。

発注頻度や単位の見直しで、コスト削減に寄与します。

Delivery(納期)

突発的な発注に備えて在庫を過剰に抱える状態から、欠品リスクを抑えつつ、必要なだけの補充が可能な環境へ。

在庫の見える化で、安定納品を可能にします。

Safety(安全・法令遵守)

使用実績が自動で記録され、法令対応や監査でもデータで説明できるように。

正しく使われている状態を誰もがデータで確認でき、安心・安全を守ります。

DX推進の成功事例

スマートマットクラウドは、現在多くの企業様に導入いただいています。導入をきっかけにDX推進できた事例を分野ごとにご紹介します。

【インフラ・サブコンDX】DX推進の成功事例として社内でも高評価を獲得

必要な部材が手元になく、修理対応ができない。そうしたリスクを未然に防ぎ、現場の安定稼働を実現したインフラ・サブコンDXの成功事例をご紹介します。

欠品に対する不安や、常に在庫状況を気にし続ける精神的負担も軽減され、現場は本来注力すべき業務に集中できる環境へと変わりました。

【化学DX】研究では避けて通れない毒劇物管理のDXを進め 研究室の労働環境の改善

毒劇法に沿った厳格な管理を行うことが求められる化学分野の研究室。DXによる生産性向上の成功事例をご紹介します。

【自動車製造DX】自動車業界の「悩み」。消費予測が難しい選択嵌合部品の在庫管理・在庫発注を自動化

部品の消費予測が難しく、欠品を抑えるため毎日確認・発注を行っていた状況を根本的に改善した事例です。

群馬工場の自動車生産拠点で消費スピードの予測が難しく、緊急発注などを行っていたバランスウェイトの在庫管理にSMCを導入。導入後、バランスウェイトを手作業でカウントする必要が無くなり、欠品への懸念も解消できた。