在庫管理術

DPC制度とは?入院費の計算方法からメリット・デメリットまで専門家がわかりやすく徹底解説

入院業務に携わる中で、「DPC」という言葉を目にする機会は多いのではないでしょうか。DPC制度は、病名や手術の内容など診療情報に基づき、入院費を国が定めた基準で定額化する仕組みです。病院ではこの制度に沿って医療費を算定し、診療報酬請求や経営分析にも活用しています。

この記事では、DPC制度の基本から複雑な計算方法、そして患者サイド、病院サイドそれぞれのメリット・デメリットまで、図解を交えて徹底的に解説します。

この記事でわかること

- DPC制度の基本的な仕組みと目的

- 図解でわかる入院費の具体的な計算方法

- 患者・病院それぞれのメリットとデメリット

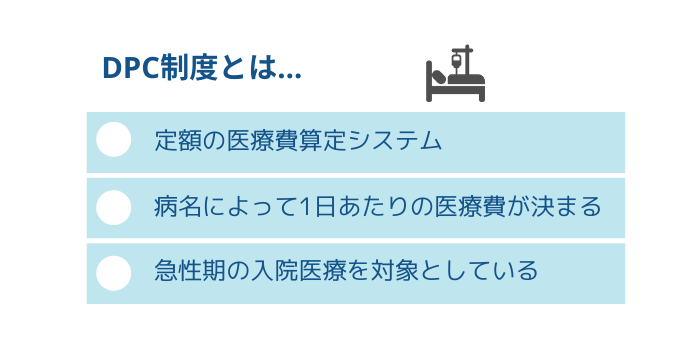

DPC制度とは?

DPCをひとことで言うと【入院費の定額制度】

「DPCとは?」と聞かれても、多くの方がピンとこないのは当然です。医療従事者でなければ馴染みのない用語だからです

DPC制度とは、病名や治療内容で分類された約5,000の診断群分類ごとに「1日あたりの入院費」を定める定額払い(包括払い)の仕組みです。

入院医療費の定額制度と考えると理解しやすくなります。従来のように、注射や検査をひとつずつ足し算していくのではなく、病名・診断や治療内容に応じて「この治療なら1日あたりの入院費は〇〇円」と包括評価で決める方式です。

国が大枠の金額をあらかじめ定めるため、患者さんにとって入院費の見通しが立ちやすくなるのがDPC制度の特長です。

DPCの正式名称と意味

DPCは 「Diagnosis Procedure Combination」 の略称で、日本語では「診断群分類包括評価(DPC/PDPS)」と言います。 やや難しく感じるかもしれないので、言葉を分解してみましょう。

- 診断群分類:病名や治療内容に基づいて患者さんをグループ化すること。

- 包括評価(包括払い):グループごとに必要な医療をまとめて(包括して)評価・計算すること。

つまり「病気のグループごとに、入院医療費をまとめて計算する方式」という意味になります。

DPC制度が導入された理由【背景をわかりやすく解説】

DPC制度が導入された背景には、医療の質の標準化と医療費の適正化という、2つの大きな目的があります。

医療の質の標準化

1つ目は、医療の質の標準化です。

従来の出来高払い制度では、検査や治療の内容にバラつきが生じやすく、医療の質にも地域差がありました。

DPC制度の導入により、診療内容と入院費の算定基準が統一され、急性期医療の質を平準化する狙いがあります。日本全国どの病院に入院しても、同じ病気であれば一定水準の医療が受けられるようにする均てん化を目指しています。

医療費の透明化・適正化

DPC制度のもうひとつの目的は、医療費の透明化と適正化です。

従来の出来高払い制度では、実施した検査や投薬を一つずつ積み上げて計算するため、診療報酬の内訳が複雑で、患者にとっては費用がわかりにくいという課題がありました。

DPC制度では、入院医療費を包括払い方式にまとめることで、診療内容と費用の関係を明確化し、入院費の見通しを立てやすくしています。

また病院側としても、検査や投薬を必要以上に実施しても診療報酬が増加しない仕組みとなっているため、過剰な医療行為を抑制しやすい環境が整っています。

結果、国全体で増え続けていた医療費を持続可能な水準に保つという政策目的も果たしています。

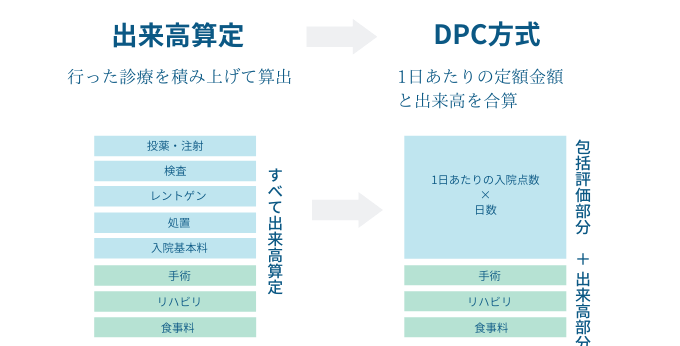

DPC制度と出来高払い制度の決定的な違い

DPC制度をより深く理解するためには、これまで主流だった出来高払い制度との違いを知ることが一番の近道です。2003年のDPC制度導入以前は、出来高払い制度が主流でした。両者は、医療費の算定方法や料金体系、そして病院経営への影響まで、考え方がまったく異なります。

料金の決まり方で比較

DPC制度と出来高払い制度の最も大きな違いは、医療費の計算方式です。

レストランに例えるなら、DPC制度は「ランチセット」のような仕組みです。メインディッシュにあたる病気や治療内容を決めれば、スープやサラダにあたる基本的な検査や薬の料金が、あらかじめセット価格に含まれます。

一方の出来高払い制度はいわば「アラカルト」。実施した検査や投薬の分だけ料金が積み上がる従量制です。

この違いにより、DPC制度では診断群分類ごとに1日あたりの入院費があらかじめ定められているのに対し、出来高払いでは実施した医療行為の量に応じて費用が変動します。

対象となる医療行為で比較

DPC制度では、入院基本料をはじめ、多くの検査や画像診断、投薬、注射といった一般的な医療行為が包括払いの対象である定額部分に含まれます。

一方で、手術や麻酔、リハビリテーション、内視鏡検査などの専門的な技術料は、出来高算定部分として別途加算されます。

このように、DPC制度は、包括払い部分(定額部分)+出来高払い部分(従量部分)が組み合わさったハイブリッド型の医療費算定方式になっているのが特徴です。

一見複雑に見えますが、これにより急性期医療の標準化と医療費の適正化を両立しています。

【図解】入院費はこう決まる!DPCの計算方法シミュレーション

計算式の3要素をやさしく解説

DPC制度の包括部分は、以下の3つの要素の掛け算で決まります。

●1日あたりの点数(定額費用)

国が定めた病名や治療内容に基づく診断群分類ごとに、1日あたりの入院費を点数で定めています。全国共通でおよそ5,000種類あります。

●入院日数

実際に入院している日数を指します。ただし、入院が長引くと1日あたりの点数が段階的に下がる仕組みになっており、急性期医療の効率化を促す設計です。

●医療機関係数

大学病院本院や救急医療を担う病院など、施設の機能や役割に応じて設定される係数です。同じ病名でも、病院によって医療機関係数が異なるため、費用に若干の差が出る仕組みになっています。

この3つを掛け合わせた包括費用に、後述する出来高部分を加えることで、DPCの入院医療費が算定されます。

包括される費用と包括されない費用

最終的な入院医療費は、包括される費用と包括されない費用を合計して計算されます

- 包括される費用(定額部分):

入院基本料、多くの検査、画像診断(レントゲン・CT)、基本的な薬代、注射など - 包括されない費用(出来高部分):

手術、麻酔、リハビリテーション、内視鏡検査、退院時の薬代など

つまり、DPC制度は包括払いと出来高払いを組み合わせたハイブリッド型の医療費算定方式です。定額部分で医療費の透明化・予測可能性を高めつつ、出来高部分で個別の医療行為の違いにも対応しています。

●覚えておきたいポイント

手術やリハビリなどの高度な医療行為は出来高払いとなり、定額部分とは別に加算されます。この「包括部分+出来高部分」の考え方を押さえると、DPC制度の仕組みが理解しやすくなります。

モデルケースで費用をシミュレーション

例として、「75歳の患者が大腿骨骨折の手術を受け、14日間入院した場合」を見てみましょう。

このケースでは、大腿骨骨折の治療にかかる包括部分の費用と、手術にかかる出来高部分の費用を合算して医療費を算出します。

● 包括費用

1日あたりの点数:3,000点

入院日数:14日

医療機関係数:1.1

→ 3,000 × 14 × 1.1 = 46,200点

● 出来高費用

手術料:200,000点

● 合計

46,200点 + 200,000点 = 246,200点

(1点=10円換算 → 約246,200円)

※自己負担は1〜3割

あくまで概算ですが、DPC制度ではこのように包括払いと出来高払いを合算して入院医療費を計算します。

✍️ 筆者からのアドバイス

結論:DPC制度で重要なのは、入院日数が医療費に直結するという点です。出来高払いのように検査をたくさんしたから費用が高くなるわけではなく、在院日数の長さが費用を左右します。

そのため、退院日や治療方針については病院スタッフが患者や家族に丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。DPC制度をきちんと説明しないまま早期退院を促した結果、患者に病院を追い出された、と誤解を与えてしまった事例もあります。

この経験から、DPC制度の仕組みや入院費の考え方を入院時オリエンテーションや会計窓口でわかりやすく伝えることが、患者とその家族の信頼を高めると感じています。

【立場別】DPC制度のメリット・デメリットを徹底比較

DPC制度は、患者と医療機関の双方に影響を与える仕組みです。ここでは、それぞれの立場から見たDPC制度のメリット・デメリットを整理します。

患者・家族にとってのメリット

会計の透明化と見通しの良さ

DPC制度では、1日あたりの入院費を医療費点数で定めているため、入院費の総額を事前に把握しやすくなります。複雑だった医療費の計算方式が明確になり、医療費の透明化がさらに進んでいます。

過剰な医療行為の抑制と医療の標準化

DPC制度では、検査や投薬を過剰に行っても報酬が増えない仕組みのため、不要な医療行為を抑制できます。結果として、全国どこでも一定水準の治療を受けられるようになります。

患者・家族にとってのデメリット

入院日数が短くなる傾向

入院費が定額化されているため、病院は設定された診断群分類ごとの平均在院日数を超えないよう管理します。

その結果、早期退院を促される可能性がある点には注意が必要です。

最新の治療が受けにくい傾向

高価な新薬や特殊検査などが包括費用に含まれない場合、病院側の持ち出しとなるため、高度医療の提供に慎重になるケースもあります。

病院・医療機関にとってのメリット

経営の効率化と安定化

診療内容ごとの収入が明確になるため、医療経営の見通しが立てやすくなります。

また、診断群分類やDPCコードといった単位で収支を把握できるため、原価管理や経営分析の精度向上にもつながります。

医療の質の可視化と改善

DPCデータを活用すれば、自院の治療成績を全国のDPC対象病院と比較分析でき、医療の質向上や経営改善に役立ちます。こうしたデータ活用は、DPC制度の大きなメリットの一つです。

病院・医療機関にとってのデメリット

コーディング作業の負担増

患者をどの診断群分類やDPCコードに割り当てるかを判断するコーディング業務は、医療事務や診療情報管理士にとって負担となります。

入力ミスや分類の誤りは診療報酬請求に影響するため、高い正確性と専門的な知識が求められます。

重症患者の受け入れリスク

同じ病名でも、合併症を持つ重症患者を受け入れると、必要な医療行為が増えても報酬が十分に反映されない場合があります。そのため、DPC制度では重症患者の診療コストをどう評価するかが課題とされています。

すべての病院が対象ではない?DPC対象病院について

DPC制度は、すべての医療機関で導入されているわけではありません。対象となるのは、手術や救急対応など症状が急激に変化する患者を治療する急性期医療を担う病院で、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。

具体的には、大学病院本院、特定機能病院、地域医療支援病院、地域の基幹病院などが該当します。これらの病院では、DPCデータを活用した医療の質向上や経営分析が進められています。

一方で、リハビリテーションや慢性期・療養中心の病院、クリニックなどの外来中心の医療機関では、DPC制度は導入されていません。

DPC対象病院=急性期医療に特化した病院、と覚えておくと理解しやすいでしょう。

DPC対象病院の探し方

どの病院がDPC制度の対象かを確認したい場合は、厚生労働省の公式サイトで公開されている「DPC対象病院・準備病院一覧(年度別PDF)」を参照できます。地域別・病院名別に検索できるため、自院の区分確認やベンチマーク分析にも活用できます。

🔗 厚生労働省 DPCに関する資料ページ(外部サイトに移動します)

DPC制度に関するよくある質問

Q1. DPC制度の場合、入院費は高くなりますか?安くなりますか?

一概には言えません。DPC制度は検査や投薬が少ない短期入院では出来高払いより割高になる場合がありますが、検査や処置が多い長期入院では割安になる傾向があります。最終的な入院費は、病状や治療内容、入院日数などによって変動します。

Q2. 入院が長引いた場合、費用はどうなりますか?

診断群分類ごとに定められた平均在院日数を超えて入院が続いた場合、その日以降は、DPCの定額払いから出来高払いへ計算方法が切り替わります。一定期間を過ぎると費用が再び実施内容に応じて加算される仕組みです。入院が長期化するケースでは、この切り替え時点が医療費に影響します。

Q3. 2024年度の診療報酬改定で、DPC制度はどう変わりましたか?

2024年度改定では、救急・小児・周産期医療の評価強化や看護職員の処遇改善が進み、医療DXの推進が重点化されました。今後もデータに基づく医療評価と効率的な急性期医療体制の構築が進む見通しです。

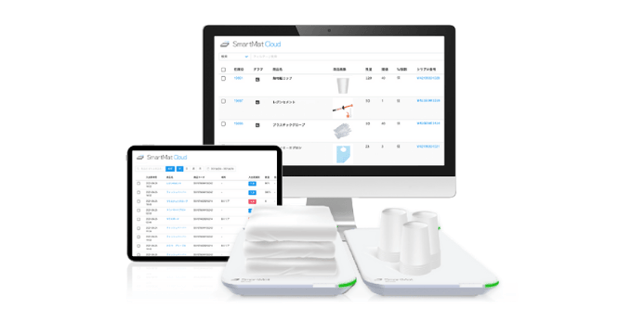

スマートマットクラウドで発注・在庫管理を自動化

DPC制度によって医療の質と費用の透明化が進む一方で、現場では依然として医療材料や消耗品の在庫管理がアナログなままという課題が残っています。

- 日々の残量確認が人手頼みでムダが多い

- 発注点の設定が担当者の勘に依存し、過剰在庫や欠品が発生

- 棚卸・発注書作成が煩雑で、看護師の残業要因になりがち

スマートマットクラウドは、重量IoTセンサーで医療材料の残量をリアルタイムに計測し、DPC対象病院をはじめとする急性期医療機関の在庫管理業務を自動化します。

-

薬剤・ディスポ品・衛生資材の在庫数を自動記録

-

残量が閾値を下回ると自動発注・通知

-

棚卸・発注業務を削減

-

発注履歴・使用実績をデータで可視化し、コスト構造を最適化

DPC制度が医療費の透明化を進めたように、スマートマットクラウドは物品管理の透明化と効率化を支援します。

医療現場のモノの流れを透明化した導入事例

(参考)

厚生労働省 医政局「DPC/PDPS 制度の概要」