在庫管理術

棚卸差異【棚卸はなぜ合わない?誤差の原因と対策方法とは】

実地棚卸を行うと、帳簿上の在庫数と実際の在庫数が合わないことがあります。

このような「棚卸差異」が発生するということは、在庫管理や入出庫の運用に何らかの課題が潜んでいる可能性は否めません。

差異が出る状況を放置すると、利益の減少や会計上の不正確さにつながり、結果的には企業の信用にも影響します。

この記事では、棚卸差異の基本的な考え方と、発生原因・対策方法についてわかりやすく解説。最後にリアルタイムな在庫変動データの取得により、在庫差異を最大限に抑える在庫管理システムをご紹介します。

棚卸差異とは?数値では「棚卸差異率」として表す

棚卸差異とは、帳簿上の在庫と実在庫の差のことをいいます。

実地棚卸の後、結果と帳簿の数字である理論在庫と比べ、差異分析をおこないます。

大きい差異が生じている商品は再度、実地棚卸をやり直し、それでも差異が出た場合は実在庫に帳簿の数字を合わせます。

差異分析の都度「なぜ棚卸差異が発生しているのか」という原因を調査し対策をすることが経営上とても重要です。

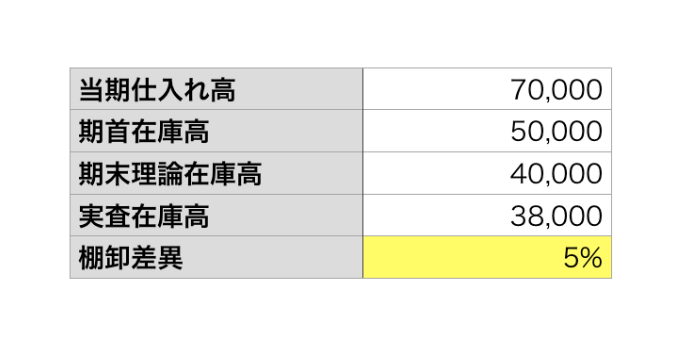

棚卸差異の指標となる「棚卸差異率」とは

棚卸差異の指標として、「棚卸差異率」という数値が使われます。

棚卸歳率の計算式:

棚卸差異率 =(棚卸差異 ÷ 帳簿在庫)× 100

計算例:

帳簿上の在庫が100個で、実地棚卸の結果が97個だった場合、

(100−97)÷100×100=3%

となります。この場合、棚卸差異率は3%です。

数値が大きいほど在庫管理の誤差が多く発生していることを意味し、精度改善の余地があることを示しています。

また差異率の目安は、業種や在庫管理の精度レベルによって異なります。

たとえば、品目数が多く流動が激しい製造業や卸売業では、1〜2%程度を許容範囲とするケースが一般的ですが、在庫の正確性が重視される小売業や医療・食品関連業界では、1%未満を目標とする企業も増えています。

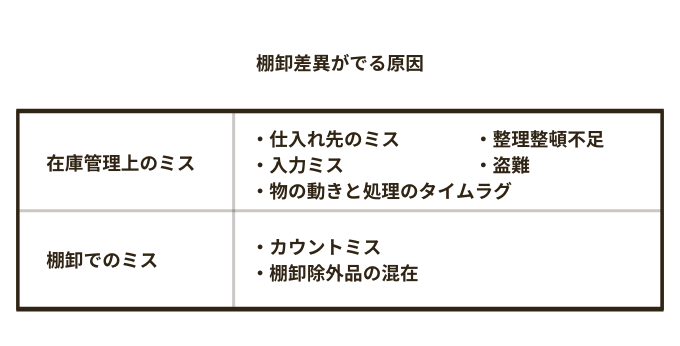

棚卸差異が起きてしまう原因は?

棚卸差異が出る原因は大きくわけて2つの場面があります。

- 在庫管理:日々の在庫処理で発生しているミス

- 棚卸:実地棚卸で発生しているミス

仕入れ先のミス

発注した在庫と実際に納品された在庫が違う、伝票納品と納品数が異なるといった、仕入れ先のミスが原因で帳簿在庫が狂うことがあります。これは納品のたびに検品をおこなうことで防ぐことができます。

在庫の整理整頓不足による紛失・盗難

ものの置き場や置き方のルールが決まっていないと、自社内で在庫が紛失することがあります。盗難によって在庫が持ち出されるとマイナス在庫になります。

在庫管理システムへの入力もれ・入力ミス

在庫管理システムに登録するときの数値違い、入力忘れで帳簿在庫がくるうことがあります。

現物の動きと処理のタイムラグ

実際に在庫を動かして時間をおいて在庫管理システムの処理を行うと、帳簿の数字と実在庫とが合わなくなることがあります。

棚卸のミス

棚卸当日にカウントミス(カウント漏れや二重カウント)があると、正確な実在庫数を知ることができなくなります。

棚卸差異への対策

企業にとって棚卸差異をゼロにすることは簡単ではありません。しかし対策を講じて、棚卸差異を改善することはできます。

棚卸差異の3つの対策方法を紹介します。

棚卸差異の対策① 自社の棚卸差異率を把握する

棚卸差異を解消するための第一歩は、自社の棚卸差異率を正確に把握すること。差異率を数値化することで、現状の在庫管理の精度を客観的に評価できます。

まずは直近の実地棚卸結果をもとに差異率を算出し、「理想的な目標値」とのギャップを確認しましょう。

多くの企業では、在庫差異率1〜2%未満を目標に掲げていますが、業種や取扱品の特性によって最適値は異なります。

差異率が高い場合は、どの品目・どの工程で誤差が生じやすいのかを洗い出し、次のステップである「原因分析」や「改善策の実行」へとつなげていきます。

棚卸差異の対策② 適切なマニュアルを策定する

在庫管理システムの入力や棚卸で人的ミスを減らすために、各工程でのルール作成が欠かせません。入庫・保管・出庫・棚卸、それぞれに業務マニュアルを作成し、全員がマニュアルに沿って作業を行えるように運用します。

マニュアルが徹底できないようであれば、マニュアル自体に非効率な手順があったり、現場の教育が追い付いていなかったりする場合も。実際の業務とよく照合してマニュアルを適切に策定、適宜改修していくことが重要です。

棚卸差異の対策③ 在庫管理や棚卸を自動化する

ルールを作成し、マニュアルを作っても手動で在庫確認や棚卸をする以上、ミスを完全に防ぐことは不可能です。

人の手に頼っている作業をAIやIoTシステムを導入して在庫管理の自動化をはかることで、棚卸差異を解消することができます。

棚卸差異に関するよくある質問(FAQ)

Q. 棚卸差異率の許容範囲はどれくらいですか?

A. 一般的には 1〜2%未満を目標とする企業が多く、2%以上は注意、3%以上は在庫管理の運用に見直しが必要なレベルです。

入出庫の記録精度・ピッキング手順・棚卸方法などを総点検し、原因特定と運用改善を行いましょう。

Q. 棚卸差異は理論と実情、どちらに合わせるべきですか?

棚卸差異が生じた場合は、基本的に実際の在庫数(実在庫)を正とし、帳簿上の数値(理論在庫)を修正します。

実地棚卸は現場の実態を最も正確に反映するため、帳簿を実在庫に合わせるのが原則です。修正後は、その際の大きさを把握し、必要に応じて原因を確認しましょう。

Q. 棚卸差異に関する報告書の書き方は?

棚卸差異報告書は、差異の内容・原因・対策を簡潔にまとめる文書です。企業により多少は異なりますが、基本構成は以下のとおり。

- 棚卸実施日・担当者

- 帳簿在庫数/実在庫数/差異数・差異率

- 差異の原因(例:入力漏れ・破損・数量誤記など)

- 対応策・再発防止策(例:入力手順の見直し・Wチェック導入など)

記述例:

2025年10月15日/担当 某

商品A:帳簿100個/実在庫97個/差異率3%

原因:入出庫記録モレがたびたび重なったのが原因

対策:暫時は即時入力の徹底。在庫数識別/自動入力ツールを選定次第、導入予定

棚卸差異をなくすなら実在庫を可視化

一般的な在庫管理システムは入出庫データから算出した理論在庫を管理するため、

棚卸差異がどうしても発生します。

スマートマットクラウドは重量型 IoT センサーで「今そこにある在庫」の重さを自動計測。リアルタイムで実在庫を把握できるため、棚卸差異を根本的に解消できます。

棚卸差異を解決する「スマートマットクラウド」の機能

現場のあらゆるモノをIoTで見える化し、発注を自動化するDXソリューション「スマートマットクラウド」を使えば、簡単に自動化が可能です。スマートマットの上に管理したいモノを載せるだけで設置が完了。

あとはマットが自動でモノの在庫を検知、クラウド上でデータを管理し、適切なタイミングで自動発注してくれます。

さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です

在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します

置く場所を選びません

スマートマットはサイズ展開豊富。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。

API・CSVでのシステム連携実績も多数

自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。

棚卸差異を解消したスマートマットクラウド導入事例

スマートマットクラウドは、現在多くの企業様に導入いただいています。導入をきっかけに棚卸差異を改善できた事例をご紹介します。