在庫管理術

フードロスとは?原因から対策まで解説!明日からできる削減アクション

フードロスは、環境・経済に大きな影響を与える深刻な問題ですが、私たち一人ひとりの少しの工夫で着実に減らすことができます。

この記事では、フードロスの現状から今からできる具体的なアクションまで、信頼できるデータと実体験に基づいて徹底解説します

\耳から学ぶ👂ポッドキャスト/

🎵音が流れます

フードロスとは?

このセクションでは、まず「フードロス(食品ロス)」の定義と、日本が直面している現状を、公的なデータに基づいて分かりやすく解説します。問題の全体像を掴むことが、解決への第一歩です。

フードロスと食品ロスの違い

「フードロス」と「食品ロス」、どちらの言葉もよく耳にしますが、実は指し示すものに少し違いがあります。

一般的に「フードロス」は世界で広く使われていますが、日本の法律では「食品ロス」という言葉が使われています。

農林水産省は、食品ロスを

「本来食べられるのに捨てられてしまう食品」と定義しています。

出典:農林水産省「食品ロスとは」

日本におけるフードロスの現状

世界から見た日本の現状

農林水産省と環境省、消費者庁の最新推計によると、2023年度の日本における食品ロス総量は約464万トンに上ります。そのうち事業者由来の事業系食品ロスは約231万トン、家庭由来の家庭系食品ロスは約233万トン。ともに前年度より減少し、過去最少を記録しました。

出典: 農林水産省「食品ロス量」日本国内の最新状況

世界の食料援助量の1.3倍が国内で捨てられている

フードロスの問題は日本に限りません。国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、世界では食料生産量の約3分の1が食べられることなく廃棄されています。

消費者庁によれば、日本の食品ロス量464万トンは、世界中で飢餓に苦しむ人々への食料援助量、2022年の年間約350万トンの約1.3倍に相当します。

世界には十分に食べられない人々がいる一方で、日本では食べられるはずの食料が大量に捨てられているという、非常にもったいない現実があるのです。

出典:文化庁「食品ロスについて知る・学ぶ」

食品ロスはなぜ起こる?家庭と社会の主な原因

【家庭系】主な原因は食べ残し・過剰除去・直接廃棄

家庭から出る食品ロスの原因は、大きく3つに分けられます。

• 食べ残し: 作った料理を食べきれずに捨てること。

• 過剰除去: 野菜の皮を厚くむくなど食べられる部分まで捨ててしまうこと。

• 直接廃棄: 賞味期限切れや買いすぎで、手付かずのまま食品を捨てること。

心当たりがある方もいらっしゃるかもしれませんね。こうした日々の小さな「もったいない」の積み重ねが、大きなロスにつながっています。

【事業系】小売店の慣習が大きな要因

一方、事業者から出る事業系食品ロスには、日本独自の商慣習が大きく影響しています。

その一つが3分の1ルールです。これは、製造日から賞味期限までの期間を3等分し、最初の3分の1の期間内に小売店に納品するというルールです。この期限を過ぎると、まだ十分に賞味期限が残っていても、メーカーは納品できず、行き場を失った食品が廃棄される一因となります。

また、形が少し不揃い、色が悪いといった理由で市場に出回らない規格外品の存在も、生産現場での大きな食品廃棄物となっています。

食品ロス削減に向けた社会の取り組みとSDGs

個人の努力と同時に、社会全体でこの問題に取り組む動きも加速しています。ここでは、国の法律や企業の取り組み、そして世界共通の目標であるSDGsとの関連について解説します。

国の取り組み「食品ロス削減推進法」とは?

2019年10月1日、日本で「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称:食品ロス削減推進法)が施行されました。

これは、国、自治体、事業者、そして消費者が一体となって食品ロス削減を進めるための法律です。この法律ができたことで、自治体によるフードドライブの推進や、事業者による削減目標の設定などが活発になりました。

参考:消費者庁「食品ロスの削減の推進に関する法律等」

企業の取り組み事例

多くの企業も、ビジネスを通じて食品ロス削減に取り組んでいます。

-

コンビニエンスストア: 恵方巻きやうなぎ、クリスマスケーキ等の季節商品の予約販売を強化し、需要を正確に予測することで過剰生産を抑制。

-

食品メーカー: 賞味期限の表示を「年月日」から「年月」に延長する年月表示化を実施することで、販売期間を延ばし、廃棄を削減。

-

流通・EC事業者:規格外品や賞味期限の迫った商品を、専用のECサイトやアウトレット販売、フードシェアリングサービスで販売する取り組みも広がっています。

\食材・ドリンク廃棄ロス改善事例はこちら/

SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」との深い関係

食品ロス削減は、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)とも深く関連しています。

特に、目標12「つくる責任 つかう責任」の中には、「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の食料の廃棄を半減させる」という具体的なターゲットが掲げられています。私たちの行動が、世界共通の目標達成に直接つながっているのです。

フードロスに関するよくあるQ&A

最後に、食品ロスに関してよくいただく質問にお答えします。

Q. 賞味期限と消費期限の違いって?過ぎたらすぐに捨てるべき?

A. この二つの違いを理解することは、家庭での食品ロスを減らす上で非常に重要です。

-

消費期限: 安全に食べられる期限。お弁当やサンドイッチ、生菓子など、傷みやすい食品に表示されています。この期限を過ぎたものは食べない方が安全です。

-

賞味期限: おいしく食べられる品質が保たれる期限。スナック菓子やカップ麺、缶詰など、比較的傷みにくい食品に表示されています。この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。

賞味期限が過ぎた食品は、見た目や臭いなどで個別に判断し、無駄な廃棄を減らしましょう。

Q. フードバンクとフードドライブの違いは?

A. どちらも食品ロス削減に貢献する素晴らしい活動ですが、役割が異なります。

-

フードバンク: 企業などから寄贈された食品を、福祉施設や生活困窮者など、必要としている人々へ届ける団体・活動です。

-

フードドライブ: 家庭で余っている食品を集める活動や場所のことです。集められた食品は、フードバンクを通じて届けられます。

まとめ 「もったいない」をなくすための第一歩

この記事では、食品ロスの現状から原因、そして私たちが明日から実践できる具体的なアクションまでを解説してきました。

食品ロス問題はあまりに大きく、自分一人の力では何も変わらないと感じるかもしれません。でも、そんなことはありません。

まずは、今日の買い物で一番手前に陳列されている牛乳を選ぶことから始めてみませんか?その小さな一歩が、未来の地球を救う大きな力になります。

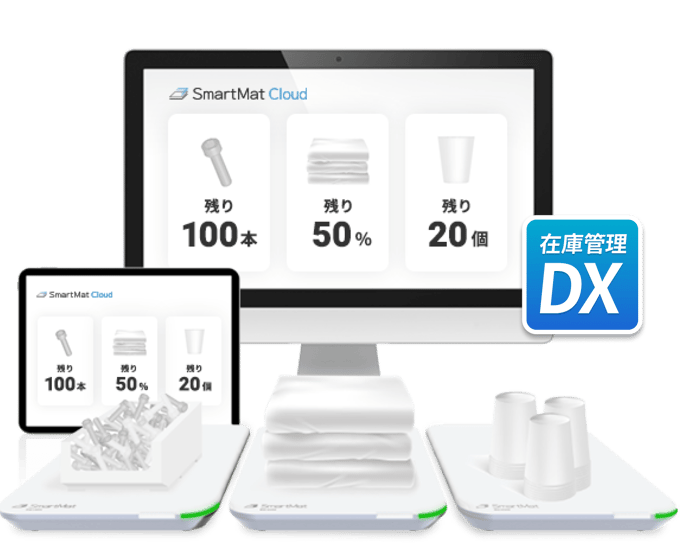

フードロスを在庫最適化で削減!スマートマットクラウド

事業所でのフードロス対策をさらに進化させるために、重量でリアルタイムの在庫を検知する「スマートマットクラウド」をご提案します。最新のIoT技術を採用したこのシステムは、在庫管理の自動化を実現し、効率的な運用と食品ロス削減に大きく貢献します。

リアルタイムで在庫を自動計測

スマートマット上に置くだけで、在庫の重さを自動的に計測。冷蔵庫や倉庫内の見えにくい場所の在庫も正確にモニタリングできます。

自動発注システム

在庫の減少や急激な変動を検知すると、事前に設定された基準に基づいて自動的に発注処理を行うため、過剰在庫や欠品のリスクを最小限に抑えます。

簡単設置・導入

ケーブルレスで様々なサイズのマットが用意され、設置場所を選びません。既存のシステムともCSVやAPI連携が可能で、スムーズな導入と提携取引先との連携が実現。適切な在庫量の維持に貢献します。

冷蔵庫内の設置事例も豊富で、目の届きにくい場所にある在庫の可視化に実績があります。

\食材・ドリンク在庫管理改善事例はこちら/