在庫管理術

BOMシステム【製造業の生産管理に欠かせない部品表を統合するメリットと課題】

製造業におけるBOMの役割

製品を作る上でどの部品をいくつ使って仕掛品や完成品を作るかをまとめた部品構成表をBOMと言います。

近年は製品の製造工程の複雑化がすすんでいるため、BOMを活用し、製造の効率化を進める動きが顕著になっています。

BOMは、設計部門、調達部門、生産部門、サービス部門と幅広い部門業務で使用されてるものです。通常、設計部門がBOMを作成し、後工程に伝達していきます。生産部門が整形して、スケジュールに組み込みます。購買部門でもBOMを参照し業務を進めていきます。

BOM管理の統一

製造業では各部門で使用されている様々な種類のBOMを統一し、効率化のため一元管理をめざす動きがあります。

しかし部門や用途別に最適化されているBOMは、部門ごとに管理方法が異なり、品目コードもバラバラに登録されているのが現状です。

手動によるBOM管理では入力ミスが出たり、設計変更が自動では反映されないこと、情報の検索するのに時間がかかることが課題でした。

BOM統一の手段として非常に有効なのが、BOMシステムの導入です。

BOMシステムの機能

BOMシステムとは、BOMをコンピュータ上で管理を行うシステムです。システムの主な機能として次のようなものが挙げられます。

- BOM管理機能

- BOM更新機能

- 在庫管理機能

- 製品管理機能

BOM管理機能

部門で区別して属性ごとにBOMを管理する機能。BOM間の部品番号を統一し、食い違いを減らすことができる。

BOM更新機能

設計が変更された時に、自動的に部品の変更や差し替えを行い、部品表を更新する機能。

在庫管理機能

どこに何の部品がいくつあるのかを管理する機能。

製品管理機能

製品を特徴や属性などの系統で管理する機能。

BOMシステム導入のメリット

BOMシステムを導入するメリットはたくさんあります。

BOMシステム導入のデメリット

一方で、BOMシステムの導入には、

- これまで部門によって最適化されていた管理方法を変える必要がある

- 品目コードを統一するのが大変

- 全ての情報をBOMシステムに入力する手間が発生する

といったデメリットがあります。特に3番目の入力作業は、導入期間以降も継続して発生し、製造現場の作業員の大きな負担となっています。

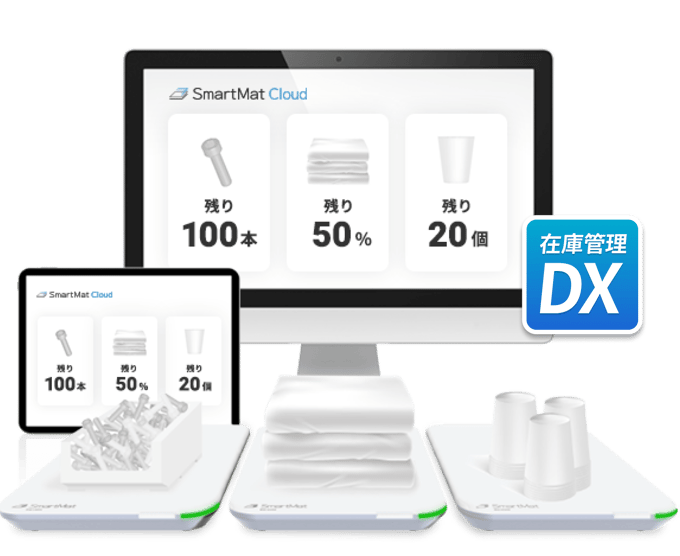

リアルタイム在庫データ取得&入力の手間を削減!「スマートマットクラウド」

現場のあらゆるモノをIoTで見える化し、発注を自動化するDXソリューション「スマートマットクラウド」を使えば、BOMシステムへの入力負担を削減できます。スマートマットの上に管理したいモノを載せるだけで設置が完了。

あとはマットが自動でモノの在庫を検知、クラウド上でデータを管理し、リアルタイムで最新の在庫データを取得できます。

さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です

在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します

置く場所を選びません

スマートマットはA3サイズ〜A6サイズまでの4サイズ展開。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。

API・CSVでのシステム連携実績も多数

自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。

部品管理の効率化に成功したスマートマットクラウド導入事例