在庫管理術

定期発注方式|定量発注方式との違いは?メリットとデメリットも

\耳から学ぶ👂ポッドキャスト/

🎵音が流れます

定期発注方式とは

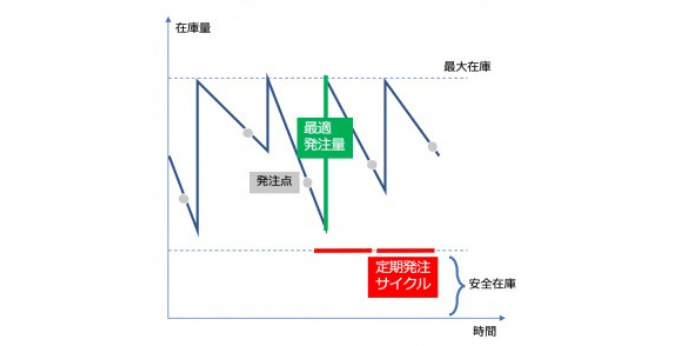

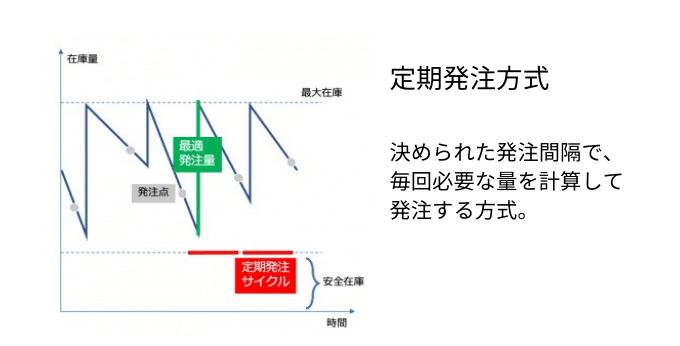

週1回、毎月1回など、決まった発注間隔で毎回数量を計算して発注する方法のことです。現在の在庫量や必要数に応じてその都度、発注量を計算して発注する方式のため、発注量は毎回変わります。

最低でもストックしておくべき安全在庫を下回らないような発注周期を決め、最大在庫まで発注します。

その時の状況に応じて柔軟に発注量を決められる反面、発注量を毎回決めるのが手間になる可能性もあります。

定量発注方式との違い

定期発注方式(Periodic Review System)は「いつ発注するか」を固定し、その都度必要量を計算します。

一方、定量発注方式(Fixed Order Quantity System)は「いくつ発注するか」を固定し、在庫が発注点を下回った瞬間に補充します。

アプローチがタイミング重視と数量重視で真逆になる点が本質的な違いです。

| 定期発注方式 | 定量発注方式 | |

|---|---|---|

| 発注のタイミング | 決まった発注間隔 | 在庫が発注点以下になった時点 |

| 発注量 | 毎回数量を計算して発注 | 毎回決まった量を発注 |

| 向いている在庫 | ・単価が高い ・需要変動が大きい ・複数 SKU をまとめて補充したい場合 |

・単価が安い ・需要が安定している ・補充を迅速に行いたい場合 |

定期発注方式のメリット

発注日と入庫日をあらかじめ固定できるため、作業計画を立てやすく、発注漏れも防止できます。

さらに各サイクルで発注量を調整できるので、在庫が過剰なときは減らし、需要が高まる時期は増やすなど柔軟に対応可能です。結果として欠品と余剰在庫を同時に抑え、在庫最適化とコスト削減を実現します。

定期発注方式の計算方法・計算式

発注量は以下の計算式で計算します。

発注量=(発注間隔+調達期間)× 使用予定量 + 安全在庫 – 現在の在庫量 – 現在の発注残

また、需要の変動などによる欠品が生じないよう、通常必要な在庫に加えて最低限保持しておく在庫=安全在庫の量は以下の計算式で計算します。

安全在庫数=安全係数× 需要数の標準偏差×√(納入リードタイム+発注間隔)

安全在庫係数とは、欠品を許容できる欠品率=注文に対して商品を供給できなかった割合に対する数値を指します。具体例をあげると、100個の注文があったときに、95個しか納品できなかった場合、欠品率は5%となります。

一般的に使われている欠品許容率と安全係数の値は以下の通りです。欠品許容率が低いほど安全在庫を厚く設定する必要があります。

| 欠品許容率 (%) | 安全係数 z (z-value) |

|---|---|

| 1 % | 2.33 |

| 2 % | 2.05 |

| 3 % | 1.88 |

| 4 % | 1.75 |

| 5 % | 1.65 |

| 10 % | 1.28 |

| 15 % | 1.04 |

| 20 % | 0.84 |

定期発注方式のデメリット【問題・注意点】

定期発注方式は多くの現場で採用されておりメリットも大きい一方、運用面ではいくつかの課題も存在します。

特に、計算方法や実務への慣れが必要になる点や、自社の業務特性・商材に適した方式を選定することが求められます。こうした課題や不安を解消し、さらなる在庫管理効率化を目指す際は、在庫管理システムの活用を検討することが効果的です。

定期発注方式に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 定期発注方式(定期発注法)とはどのような発注方式ですか?

A. 定期発注方式とは、あらかじめ決めた発注間隔ごとに在庫状況を確認し、必要量をまとめて発注する方法です。発注タイミングが固定されているため、発注業務を標準化しやすく、わかりやすい発注方式として広く使われています。

Q2. 定期発注方式の発注間隔や発注量はどうやって決めますか?

A. 発注間隔は、需要の安定性や納期を考慮して設定します。発注量は、発注時点の在庫数と目標在庫量との差から計算します。定期発注方式の計算は、エクセルや例題を使って管理されるケースも多いです。

Q3. 定期発注方式のメリット・デメリットは何ですか?

A. メリットは、発注作業の簡素化と計画的な在庫管理ができる点です。一方、需要変動が大きい場合は在庫過多や欠品が起こりやすく、定期発注方式のデメリットとして注意が必要です。他の発注方式との使い分けが重要です。

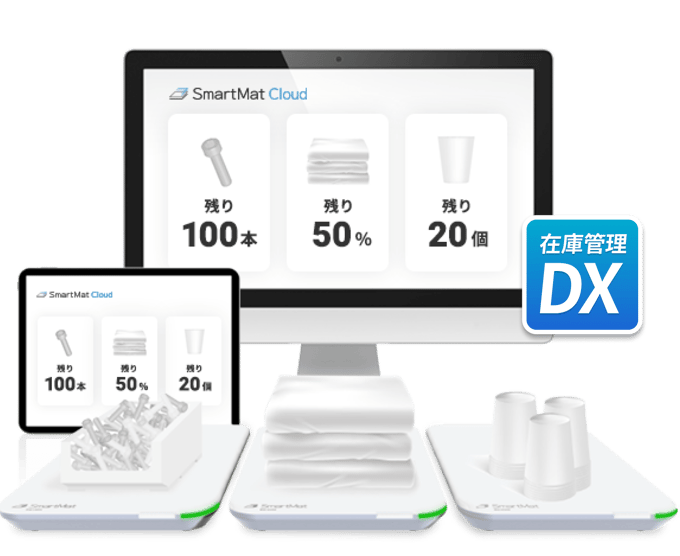

不定期定量発注と定期不定量発注の2種類に対応「スマートマットクラウド」

スマートマットクラウドでは発注方法を「定量発注」と「定期発注」の2種類ご用意しています。定量発注を選択すると「重複発注防止機能」が自動的にオンになります。この機能によって、同一在庫への重複発注が自動的に回避され、無駄な在庫増加やコストの発生を防ぐことができます。

さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です

在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します

置く場所を選びません

スマートマットはA3サイズ〜A6サイズまでの4サイズ展開。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。

API・CSVでのシステム連携実績も多数

自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。

スマートマットクラウドで発注の効率化に成功した導入事例