在庫管理術

QRコードとは?あらゆるシーンで活用される二次元コードの特徴・仕組み・バーコードとの違いをわかりやすく解説

日常生活からビジネス現場まで、QRコードはさまざまなシーンで活用されています。スマートフォンで手軽に読み取れることから、商品情報の取得、決済、入退室管理などに広く浸透し、企業の業務効率化にも一役買っています。

特に、製造業や流通業では、スピーディーかつ正確に情報を取得できるツールとして、部品管理や出荷作業、トレーサビリティ強化の現場で重宝されています。 この記事では、QRコードの基本的な仕組みや特徴、バーコードとの違い、ビジネス活用の具体例までをわかりやすく解説していきます。

QRコードとは

日本企業デンソーウェーブが開発した革新的コード

QRコードとは、「Quick Response(素早い応答)」の頭文字を取った、高速読み取りが可能な二次元コードです。 1994年に日本の株式会社デンソーウェーブが、自動車部品の管理効率を高めるために開発しました。

従来の一次元バーコードと異なり、縦・横のマス目で情報を記録できるため、大量のデータを省スペースで表現可能です。現在では決済・認証・物流・観光など、業界を問わず多様な場面で利用されています。

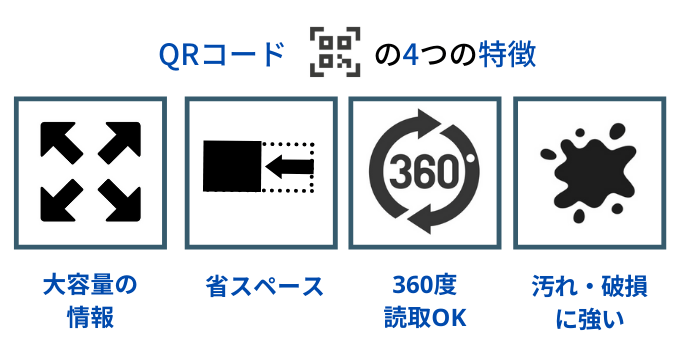

QRコードが活用される理由(特徴)

QRコードには、以下のような4つの特長があります。これら特徴からQRコードは業務効率化向上や、顧客サービスの充実につながる技術として、さまざまなシーンで活用されています。

1. 情報量が圧倒的に多い

Q英数字だけでなく、ひらがな・漢字・記号・制御コード・URLなども格納可能。バーコードに比べて格納できる情報量は格段に多く、最大約7,000文字分の情報を収録できます(エンコード形式や誤り訂正レベルにより異なります)。

2. 小さなスペースに収まる

二次元で情報を構成しつつ、同じ情報をバーコードで印刷するよりも最大10分の1の面積で済むため、商品ラベルや印刷物にも適した設計です。

3. 360°どこからでも読み取り可能

3つの「切り出しシンボル」があることで、上下左右どの方向からでも読み取りが可能。現場でのスムーズな作業に貢献します。

4. 汚れや一部破損にも強い

最大30%のデータを自動補完できる誤り訂正機能(ECC)を搭載しており、多少の汚れや損傷があっても読み取りが可能。屋外や工場などでも安定した運用ができます。

バーコードの違いとは?【比較表付き】

QRコードとバーコードは、いずれも情報を自動で読み取る自動認識技術ですが、記録できるデータ量と読み取り方法に差があります。

| 比較項目 | QRコード | バーコード |

|---|---|---|

| データ構造 | 二次元(縦×横) | 一次元(横のみ) |

| 情報量 | 多い(最大約7,000文字) | 少ない(英数字20文字前後) |

| 格納内容 | 文字・記号・URL・制御コード | 数字・英字中心 |

| 方向対応 | 360°対応(向き自由) | 水平方向のみ |

| 誤り補正 | ◎ 最大30%自動補完可 | △ 誤読しやすい |

| 主な用途 | 製造業、決済、物流、チケット、Web連携 | 流通、POS、図書館など |

高性能でありながら、スマートフォンでも読み取れる点がQRコード普及の大きな要因です。

また企業としては、コスト削減と利便性向上の両立が期待でき、業務効率を高める手段として用いることが可能です。そのため在庫管理や流通、マーケティング、キャッシュレス決済の場面等で広く活用されています。

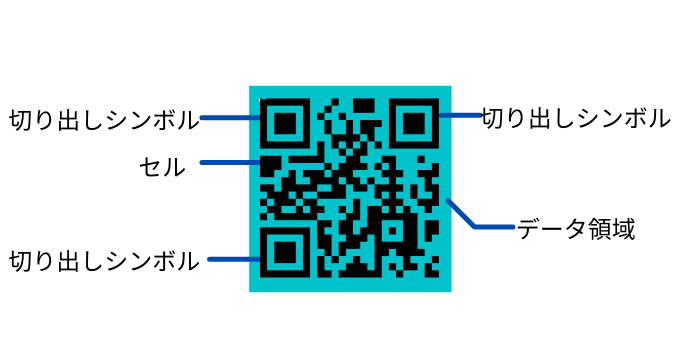

QRコードの仕組み|読み取りの技術と構造

*画像はイメージです

QRコードは縦横に並んだ白・黒のマスで情報を表現します。白と黒のマスは2新法になっていて、言語を表しています。コードが白や黒どちらかの色に偏らないように、記録された言語を保持したまま、白と黒を反転できる「マスク」と呼ばれる加工が施されています。

- 切り出しシンボル:3つの角にある大型の目印。切り出しシンボルによりQRコードであることをスキャナが認識し、読み取り位置を特定

- アライメントパターン:斜め読みなどによる歪み補正

- タイミングパターン:マス目の基準線。ゆがみや拡大縮小を補正

- マスク処理:データの偏りを防ぎ、黒白バランスを調整

これらの仕組みにより、QRコードはカメラを斜めにかざした場合や、印刷面のゆがみがある場合、セルピッチと呼ばれるコードの周囲にある空白の部分に誤差がある場合でも、データを正確に読み取りが可能になっています。

ビジネス現場で広がる活用事例

ビジネス環境でQRコードは、製造業や流通に限らず、あらゆる現場に浸透しています。

例えば、

- 工場・物流:部品やロット番号の管理に

- 飲食業:店舗注文やテーブル決済

- 医療現場:患者情報の誤認防止・投薬履歴確認

- 観光業:多言語ガイド連携、施設チェックイン、決済

- 行政・公共:接種証明書や電子マイナカードの認証手段、各種申請

特許利用の手続きや費用が不要であること、仕様が公開されていることなども普及を後押し、国内外で急速に導入が拡大しています。近年はSNSアカウントの登録や決済、さらに交通機関の安全管理など幅広い業種での導入が見込まれ、その利便性が改めて注目されています。

在庫管理の選択肢としてのQRコードとその課題

在庫管理においても、QRコードは商品情報の迅速かつ正確な読み取りだけでなく、賞味期限やロットなどの商品トレーサビリティ管理に非常に有効です。ただし、以下のような課題も存在します。

- 全在庫へのラベル貼付が必要

- スキャン漏れ・誤読のリスク

- 1点ずつ読み取り作業が必要で負荷が高い

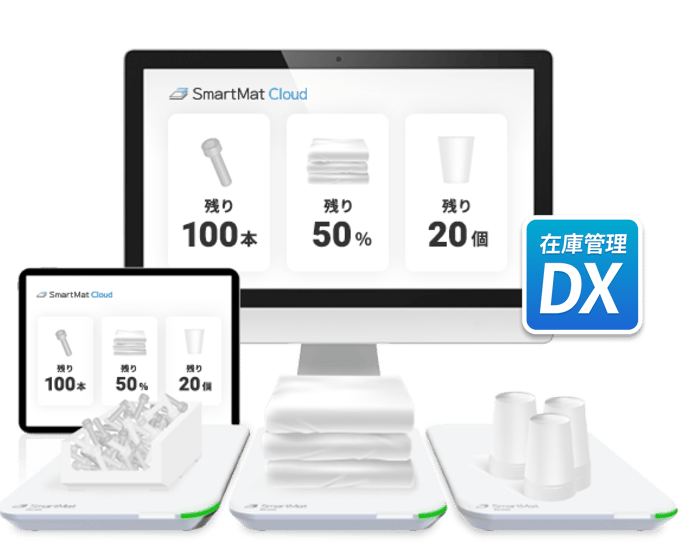

このような課題を補う手段として、「スマートマットクラウド」などのIoT重量センサが注目されています。

ラベル貼りやスキャン工数不要!スマートマットクラウド

管理したい物品をIoT重量計の上に在庫を置くだけで在庫数量を自動検知する「スマートマットクラウド」を用いることで、在庫数量の管理が著しく高効率化。また数えにくいネジ・ボルトや液体・粉体・ワイヤー形状の数量把握も容易になります。

数量把握にはスマートマットクラウド、トレーサビリティ管理にはQRコードなど、ハイブリット化した在庫管理も業務効率化のカギとなります。

在庫最適化をし続けるAIエージェントをリリース

スマートマットクラウドの生成AI「在庫最適化エージェント」を活用すれば、消耗品の在庫推移データから「現在の在庫が過剰か不足か」「いつ在庫が切れるか」といった傾向を自動で分析できます。

担当者はその分析結果をもとに、適切な補充・発注の判断を行えるため、勘や経験に頼らない在庫管理が実現します。人為的な判断ミスや発注タイミングのズレを防ぎ、より精度の高い在庫最適化を支援します。

さまざまな自動発注に対応

予め決めた発注点や生成AIが提案した発注点を下回れば、自動発注もしくは発注アラートを送信。自動発注はお客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能で、定量発注方式・定期発注方式にも対応しています。

置く場所を選ばず、従来の作業導線にレトロフィット

スマートマットは電池式&SIM/Wi-Fi対応のケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。従来の倉庫やバックヤード、生産ライン周辺の共通置き場や仮置き場にも工事不要で設置できます。

またさまざまな在庫の重さに対応できるように、マットのサイズ展開が豊富であり、マットを複数枚組み合わせるなど、仕様も柔軟に変更可能です。

API・CSVでのシステム連携実績も多数

自社の基幹システムや販売システム、他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。

まとめ|QRコードの正しい理解は業務改善の第一歩

QRコードは、1990年代に開発された技術ながら、現在も進化を続ける情報管理の要です。その構造や特徴を正しく理解することで、ビジネスにおける活用の幅はさらに広がります。

在庫管理をはじめ、トレーサビリティや顧客体験向上をめざす現場において、「どの技術をどう使うか」の判断力が重要です。QRコードの特性を活かしつつ、状況に応じて最適な管理手法を選択しましょう。