在庫管理術

RPAとは?図解でわかる導入メリットと失敗しない選び方【稟議書テンプレ付】

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、PC上の定型業務を自動化するデジタルレイバー(仮想知的労働者)のことです。

毎日のルーチンワークに追われ、「もっと生産的な仕事に時間を使いたい」と感じていませんか? 多くの企業がこうした課題を抱える中、RPAは即効性の高い業務改善手段として注目されています。

この記事では、業務改善コンサルタントの視点から、以下の3点を解説します。

【図解】RPAとは?初心者でも3分でわかる基礎知識

RPAは、PC上の定型業務を決められたルールに従って高速・正確に実行するソフトウェアロボットです。Excelマクロよりも操作範囲が広く、AIのように自律的な判断は行いません。

RPAと聞くと、工場で動く産業用ロボットや、人間のように会話するAIを想像するかもしれません。しかし、オフィスで使われるRPAは、複雑な思考を担う技術ではなく、人が行ってきた操作手順をそのまま再現し、定型作業を黙々と処理する実務特化型の仕組みです。

次に、RPAと混同されやすいExcelマクロやAIとの違いを整理し、それぞれの役割と使い分けを確認していきましょう。

デジタルレイバー(仮想知的労働者)としての役割

RPAは、単なる業務効率化ツールというよりも、「24時間365日、決められた業務を正確に実行し続ける新人スタッフ」と捉えると理解しやすいでしょう。こうした考え方は、専門的にはデジタルレイバー(仮想知的労働者)と呼ばれます。

RPAは、人がPC画面上で行っているマウス操作やキーボード入力といった手順を記憶し、その操作をそのまま代行します。

たとえば、毎朝行っている「基幹システムから売上データをダウンロードし、Excelの日報フォーマットに転記し、関係者へメールで送付する」といった一連の作業も、RPAに任せることが可能です。設定しておけば、人が作業に取りかかる前に、正確かつ漏れなく処理が完了します。

RPAとExcelマクロ・AIとの決定的な違いとは?

「それならExcelのマクロでもできるのでは?」

「AI(人工知能)とは何が違うの?」

RPAの導入検討時、必ず出てくるのがこの2つの疑問です。結論から言えば、RPAはシステムを横断して、判断せずに実行する役割を担います。図で違いを整理しましょう。

• Excelマクロとの違い:

最大の違いは操作範囲です。Excelマクロは、原則としてExcelやOffice製品の中で完結します。一方RPAは、ブラウザや基幹システム、クラウドサービスを横断して操作できます。

• AIとの違い:

最大の違いは判断の有無です。AIはデータを分析して状況に応じた判断を行いますが、RPAは決められたルールに従って処理を実行する仕組みです。

●筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

「Aの場合はBをする」と明確にルール化できる業務だけを任せることが、RPA導入成功の絶対条件です。

私自身も過去に、「AIのように賢く対応してくれるだろう」と期待し、判断が曖昧な業務をRPA化しようとして失敗した経験があります。RPAは融通が利かず、想定外の手順や画面変更があると止まってしまいます。RPAはあくまで指示待ち型の実行ロボットであることを理解して設計・運用することが、失敗を避けるポイントです。

【経理・総務・営業】部門別RPAでできること具体例

請求書処理や交通費精算、Webからの情報収集など、ルール化できる反復作業はRPAで自動化できます。特に転記・照合・通知といった人手に頼りがちな作業で高い効果を発揮します。

具体的にどのような業務を任せられるのでしょうか。RPAが得意とするのは、大量・繰り返し・ルールが明確という3つの条件がそろった定型業務です。部門ごとの代表的な活用例を見ていきましょう。

【経理・総務】請求書処理と交通費精算の自動化

経理・総務部門はRPAが最も活躍するエリアの一つです。

請求書処理

取引先から届いたPDF請求書のデータを、会計システムに入力する作業。

OCR(光学文字認識)技術と連携させることで、紙やPDFの文字を読み取り、自動でデータ化・入力まで行う事例が増えています。総務省のガイドブックでも、自治体での入力業務時間が大幅に削減された事例が紹介されています。

交通費精算のチェック

社員が申請した交通費の経路と金額が正しいか、乗換案内サイトで検索して照合する作業。RPAなら一瞬で完了し、不備がある場合のみ通知させることができます。

【営業・マーケティング】競合調査とレポート作成

営業やマーケティング部門でも、情報収集の自動化が進んでいます。

競合価格調査

毎日決まった時間に競合他社のECサイトを巡回し、商品価格をリスト化する作業。

レポート作成

SFA(営業支援システム)から週次のデータを抽出し、会議用のグラフ資料を作成して関係者にメール配信する作業。

RPAができないこと・苦手な業務とは?

一方でRPAは万能ではなく、2つの明確な弱点があります。順に見ていきましょう。

ルールのない判断業務

RPAは人の思考や経験に基づく判断業務は苦手です。

・メール文面から送り手の感情を読み取る

・状況や文脈を踏まえて最適な判断を下す

・例外的なケースごとに柔軟な対応を行う

これらのケースのRPA自動化の難易度は高くなります。

頻繁に仕様が変わる画面操作

RPAは、画面上のボタン位置や項目名などを手がかりに操作を行います。そのため、

・Webサイトや業務システムのUIが頻繁に変更される

・ボタンの名称や配置が定期的に変わる

といった環境では、ロボットが要素を認識できず、処理が途中で停止してしまうことがあります。

●筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

RPAで最初に自動化する対象として絶対に複雑な業務を選ばないでください。

最初から大きな効果を狙わず、まずは単純すぎる作業から始めることです。例えば「毎朝特定のフォルダにあるファイルを移動するだけ」といった簡単なシナリオから始め、徐々に適用範囲を広げていくのが鉄則です。

デスクトップ型・サーバー型・クラウド型の違いと選び方とは?

RPAツールは大きくデスクトップ型・サーバー型・クラウド型の3種類に分けられます。スモールスタートならデスクトップ型、全社展開ならサーバー型、Web業務中心ならクラウド型が基本的な選択指針です。重要なのは、自社の業務規模とコスト感に合ったタイプを選ぶことです。

自社の規模や予算に合わないツールを選ぶと、

「高機能だけど費用が高く継続できない」

「安価だが機能が足りず業務を自動化できない」

といった事態に陥ります。3種類のRPAそれぞれの特徴を以下の表にまとめました。

3つの型の特徴と比較表

| 種類 | 特徴 | 向いている企業・用途 | コスト感 |

|---|---|---|---|

| デスクトップ型 | PC1台にインストールして動作。導入が手軽で始めやすいが、そのPCでしか実行できない。 | 中小企業、部署単位でのスモールスタート、個人業務の自動化 | 低〜中 |

| サーバー型 | サーバーでロボットを一括管理。大量のロボットを集中制御できるが、設計・運用の難易度が高い。 | 大企業、全社的な大規模展開、複数部門をまたぐ業務自動化 | 高 |

| クラウド型 | Webブラウザ上で動作。インストール不要で低コストだが、PC内アプリ操作が制限される場合がある。 | Web業務が中心の企業、コスト重視、短期間での導入 | 低 |

中小・中堅企業におすすめのRPAの選び方

これから初めてRPAを導入する中小・中堅企業であれば、デスクトップ型またはクラウド型からスモールスタートすることを強くおすすめします。

いきなりサーバー型を導入すると、初期費用だけで数百万円規模になるケースもあり、十分な自動化成果が出る前にコスト負担だけが先行してしまいがちです。まずは月額数万円程度のツールを使い、特定の担当者や部署の業務を確実に楽にするところから始めましょう。

小さく始めて効果を確認し、

・どの業務が自動化に向いているのか

・社内でどこまで内製できるのか

を見極めてから、必要に応じて段階的に拡張するのが、失敗しにくい進め方です。

RPA導入のメリットと無視できないデメリット・リスク

RPAの最大のメリットは、定型業務による残業の削減と人的ミスの撲滅です。一方で、システムや画面仕様の変更によってロボットが停止するリスクや、管理が行き届かずに発生する野良ロボット化のリスクも存在します。安定的に活用するには、運用ルールや管理体制の整備が不可欠です。

メリットだけでなくリスクや限界を正しく理解したうえで導入を検討することが、重要なポイントです。

RPAの3大メリット:時間創出・品質向上・精神的負担の軽減

-

圧倒的な時間の創出

人間なら1時間かかる転記作業も、RPAなら数分で完了します。空いた時間を、企画や顧客対応などの人にしかできない業務に充てることができます。 -

業務品質の向上

ロボットは疲れません。入力ミスや計算間違いが物理的に発生しない上にダブルチェックの手間も削減できます。 -

精神的負担の軽減

単純作業を延々と繰り返すストレスから解放されることは、社員のモチベーション維持にとって数字以上の効果があります。

RPAの3大リスク:野良ロボット・停止リスク・セキュリティ

一方で、以下のリスクには十分な対策が必要です。

-

野良ロボット化

作成者が退職や異動でいなくなり、管理者が不明なまま動き続けるロボットのことです。誤作動を起こしても誰も止められず、業務に混乱をきたす恐れがあります。

総務省の報告書でも、この管理体制の重要性が指摘されています -

システム変更による停止

操作対象のシステム画面が少し変わるだけで、ロボットはエラーで停止します。メンテナンス体制がないと、業務がストップしてしまいます。 -

セキュリティリスク

ロボットにIDとパスワードを持たせるため、不正利用のリスク管理が必要です。

【稟議書テンプレ付】費用対効果(ROI)の算出と社内説得のコツ

RPAツール社内導入する際、稟議を通す最大の鍵は、「削減時間 × 人件費」に基づいた具体的なROI(投資対効果)試算です。

RPAの導入効果は「便利そう」「効率が上がりそう」といった印象論ではなく、金額換算できる効果として示す必要があります。

その際は、RPAツールのライセンス費用だけでなく、

・シナリオ作成にかかる開発工数

・運用・保守にかかる人手

・修正対応や教育に必要な時間

といった実質的なコストまで含めたシミュレーションを行うことが重要です。

説得力のあるROI(投資対効果)の計算式

上司が知りたいのは、「いくら投資して、いくら儲かる・削減できるのか」です。以下の計算式でシミュレーションしてみましょう。

【ROIの簡易計算式】

削減効果(円) = (削減できる業務時間 × 担当者の時給単価) - (ツール月額費用 + 開発・保守の人件費)

例えば、月給30万円(時給約1,800円)の社員が、毎日1時間行っている作業を自動化する場合、

-

削減コスト:1時間 × 20日 × 1,800円 = 36,000円/月

-

ツール費用:10,000円/月(安価なクラウド型の場合)

-

効果:毎月26,000円のプラス

このように具体的な金額を提示することで、稟議の説得力は格段に上がります。

そのまま使える!RPA導入稟議書の構成案テンプレート

以下は【実務でそのまま使える稟議書テンプレート】です。

全文コピーして、自社用に数字や部門名を書き換えてご利用ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【RPA導入稟議書】

1. 件名

業務効率化および残業削減を目的としたRPAツール導入の件

2. 背景・現状の課題

現在、〇〇部(例:経理部)では以下の課題が顕在化している。

請求書入力・データ転記などの定型業務に月間〇〇時間を要しており、残業発生の主因となっている

手作業による入力ミスが月平均〇件発生しており、修正・確認対応に追加工数が発生している

属人化が進んでおり、担当者不在時の業務停滞リスクがある

これらの課題は、人的リソースの増員ではなく、業務プロセス自体の見直しが必要な状況である。

3. 導入目的

定型業務をRPAにより自動化することで、以下を実現する。

残業時間の削減および業務負荷の平準化

人的ミスの削減による業務品質の向上

業務手順の標準化による属人化の解消

4. 導入ツール

〇〇(RPAツール名)

選定理由

スモールスタートが可能で初期投資を抑えられる

現場担当者でもシナリオ作成・修正が可能

将来的な拡張(利用範囲拡大)にも対応できる

5. 費用対効果(ROI試算・概算)

投資額

初期費用:〇〇円

月額費用:〇〇円

効果見込み

月間〇〇時間の業務削減

時給〇〇円換算で、月額〇〇円相当の人件費削減効果

投資回収見込み

上記より、〇ヶ月で投資回収が可能と試算する

※ツール費用だけでなく、開発・運用工数を含めた実質コストで算出。

6. リスクおよび対策

想定リスク

システム画面変更によるロボット停止

管理されない「野良ロボット」の発生

対策

RPA管理台帳を作成し、ロボットの用途・担当者・稼働状況を可視化

情報システム部と連携し、作成・変更・廃止ルールを明確化

定期的な稼働確認とメンテナンスを実施

7. まとめ(承認依頼)

本件は、短期間で効果検証が可能なスモールスタート型の取り組みであり、

業務効率化・残業削減の即効性が見込まれる施策である。

以上の理由から、RPAツール導入についてご承認をお願いしたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

上司が最も気にするのは誰がメンテナンスを実行するか、です。ツールを入れることだけでなく、

「ロボットが止まった時は私が対応します」

「ベンダーのサポートを活用します」

という運用体制をセットで提示しましょう。これで承認率は格段に上がります。

失敗しないRPA導入の5ステップ

業務の棚卸し、トライアル、効果検証、本格導入、運用ルールの策定の順で進めます。特に、業務の棚卸しが成否の8割を握ります。ツールの契約は焦らず以下のステップで慎重に進めましょう。

• Step 1: 業務の棚卸しと選定(可視化)

どの業務を自動化するか洗い出します。手順が決まっているか・作業頻度が高いかで優先順位をつけます。

• Step 2: 無料トライアルでのPoC(概念実証)

多くのツールには無料体験期間があります。実際に1つの業務を自動化してみて、現場で使えるかを検証します。

• Step 3: スモールスタートでの運用開始

まずは特定のPC、特定の業務だけで本番運用を始めます。

• Step 4: 効果測定・横展開

削減時間を計測し、成果が出たら他の業務や部署へ展開します。

• Step 5: 運用ルールの明文化

ロボットの作成ルールや管理責任者を文書化します。

RPAに関するよくある質問(FAQ)

Q1. RPAはプログラミング知識がなくても使えますか?

A. はい、多くのRPAツールはノーコードで使えるように設計されています。画面上の操作を録画したり、アイコンを並べたりして作成できます。ただし、どのような手順で処理させるかを考える論理的思考は要求されます。

Q2. Excelマクロとどう使い分ければいいですか?

A. 作業がExcelだけで完結するならマクロの方が高速で安定しています。Webブラウザ、メール、基幹システムなど、複数のアプリをまたぐ作業がある場合はRPAを選びましょう。

Q3. 導入費用は最低いくらからですか?

A. ツールによりますが、クラウド型やデスクトップ型の安価なものであれば、月額数千円〜数万円から導入可能です。まずは無料トライアルを活用することをお勧めします。

まとめ:まずは自動化を体験しよう

RPAは、人手不足や長時間労働に悩む企業の強力なパートナーです。

まずは、今日行っている業務の中から「これ、ロボットに任せられないかな?」と思うものを1つ見つけてみてください。

そして無料トライアルを活用し実際に自動化を体験してみてください。ロボットが自分の代わりに高速で処理をこなす様子を見たとき、きっと業務改革の可能性を実感できるはずです。

早速デジタルレイバーと共に、新しい働き方を始めましょう。

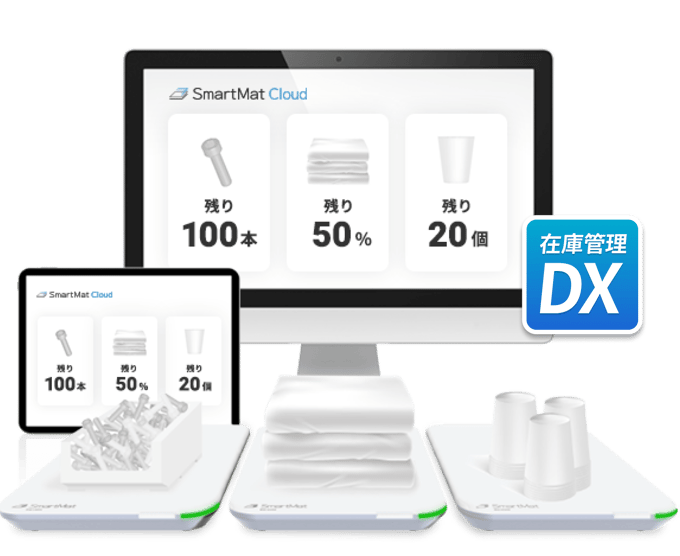

【RPA連携OK】スマートマットクラウドで在庫管理を自動化

スマートマットクラウドは、現場のあらゆるモノをIoTで見える化し、発注までを自動化する在庫管理DXソリューションです。

管理したいモノをマットの上に載せるだけで設置は完了。

マットが重量変化から在庫量を自動検知し、クラウド上でデータを一元管理し在庫が設定値を下回ると、適切なタイミングで自動発注まで行えます。

RPAとIoTの役割分担が、止まらない自動化を実現

-

在庫を数える:スマートマットクラウド

-

発注処理・連絡業務を実行する:RPA

RPAとスマートマットクラウドの役割分担で、人を介さない、止まらない在庫管理の自動化が実現します。RPAだけでは完結しなかった在庫管理の自動化を、スマートマットクラウドとの組み合わせで一段上のDXへ進めてみませんか。

RPA×スマートマットクラウドの導入事例