在庫管理術

ハンディターミナルとは?在庫管理における使い方・価格・メリットと課題を徹底解説

在庫管理の現場では、目視や紙による記録から脱却し、デジタル機器による効率化が急速に進歩中です。中でも、ハンディターミナルは“その場でスキャンし、即座に在庫を記録・送信できる”ツールとして、製造・物流・医療など幅広い業界で活用されています。

一方で、「スキャン漏れが起きやすい」「すべての在庫にバーコードを貼るのが大変」「高機能だがコストがかさむ」といった課題を感じている現場も少なくありません。

この記事では、ハンディターミナルの基本的な特徴や在庫管理での使い方を整理したうえで、よくある課題とその解決策を紹介します。

ハンディターミナルとは

ハンディターミナル(HHT)とは、バーコードやQRコードなどを読み取り、その場で情報の表示・保存・送信・追加入力まで可能な携帯型の業務用端末です。OS(主にAndroid)を搭載し、業務専用アプリの実行もできる汎用性の高い機器で、在庫管理や棚卸業務などに幅広く活用されています。

またハンディターミナルは用途に応じて、業務アプリや端末設定を変更することができます。これにより、運用体制や業務フローの変更にも柔軟に対応できるのが特徴です。

スマホ型端末(スマートフォン類似タイプ)

*画像はイメージです

見た目がスマートフォンに近いハンディターミナルもありますが、業務用HHTは一般的なスマホと異なり、業務専用アプリに最適化されていたり、GMS(Googleモバイルサービス)に対応していない機種も多く存在します。また、防塵・耐衝撃・手袋操作対応など、現場利用を前提にした堅牢設計がされているのも特徴です。

ハンディターミナルとハンディスキャナの違い

.png?width=680&height=346&name=Handyterminal%26barcodescan%20(2).png)

ハンディスキャナはバーコードを読み取る機能に特化した機器で、スキャンしたデータの処理は外部のPCやシステムで行う必要があります。

一方で、ハンディターミナルは単体でスキャンからデータの表示・保存・送信・追加入力まで可能です。つまり、情報処理まで一気通貫で完結できる点が大きな違いです。

ハンディターミナルの在庫管理での使い方と読み取り対象

読み取り対象:バーコード・QRコード・RFID・OCR

.png?width=680&height=300&name=codes%20(1).png)

ハンディターミナルはスキャンボタンを押すだけで、以下の識別が可能です。

- バーコード(1次元コード)

- QRコード(2次元コード)

- OCR(文字認識。※対応機種 + アプリ設定が必要)

- RFID(※別売りのリーダーの接続と専用設定が必要な場合があり)

OCR機能を利用するには、対応したハンディターミナル本体であることに加え、専用アプリの導入や設定が必要です。一部の端末では、OCR機能が標準で搭載されているモデルも存在しますが、対応範囲や精度は環境(文字フォント、印刷状態、照明条件)に左右されます。一般的には、アルファベット(大文字・小文字)、数字、記号などの基本的な文字種に対応しています。

またまた、RFIDの読み取りについても、対応端末を選ぶ必要があります。RFID機能が組み込まれたモデルもありますが、多くの場合は専用のRFIDリーダーを別途接続し、ソフトウェア側での対応設定を行う必要があります。読み取り距離や環境制約(例:金属の影響)も事前確認が重要です。

基本的な使い方

ハンディターミナルでは、スキャンした情報が本体の画面に表示されるため、現場でそのまま実物と照合することが可能です。バーコードやQRコードなどのコード化された情報だけでなく、必要に応じて手入力で追加情報を登録することもできます。

これらの情報は自動で本体に記録、保存され、上位システム(PCやクラウドなど)と連携している場合には、リアルタイムでデータ送信も行われます。スキャン後の一般的な作業フローは次の通りです。

- 認識した情報と実物の一致をその場で確認

- 必要な追加情報をキー操作などで入力

- データは自動的に送信・記録保存

以上が、ハンディターミナルの基本的な操作の流れです。また、スキャン日時も自動的に記録されるため、万一トラブルが発生した場合の原因追跡にも役立ちます。

ハンディターミナルを使う在庫管理のメリット

ハンディターミナルは、在庫管理業務において次のようなメリットをもたらします。

■ その場で情報を確認・記録できる即時性

バーコードやQRコードをスキャンすることで、その場で在庫データを取得・確認・保存できます。紙や手書きで記録する手間が不要になり、リアルタイムでの在庫状況の可視化が可能です。

■ テンキーや音声入力による柔軟なデータ入力

ハンディターミナルの多くはテンキーやタッチ操作、場合によっては音声入力にも対応しており、作業現場のスタイルに応じた柔軟な入力方法が選べます。これにより、現場でのスピード感を損なうことなく効率的な運用が可能です。

■ 属人化を防ぎ、業務の標準化に寄与

スキャンと入力の手順が端末で統一されることで、作業の属人化が解消されやすくなります。誰が使っても同じフローで記録できるため、業務の標準化や新人教育の効率化にもつながります。

■ 認識精度の向上(AI搭載カメラ・OCR対応端末)

最近では、AI搭載のカメラを備えたモデルも登場しており、光沢素材や歪みのあるバーコード、金属面への刻印文字(難読文字※1)など、従来読み取りづらかった情報にも対応可能。OCRやRFIDといった拡張機能により、識別範囲や精度も年々進化しています。

■ 上位システムとの連携でデータ活用がスムーズに

クラウドやWMSなどの上位システムと連携することで、スキャンした情報がリアルタイムに反映・分析されます。発注処理や棚卸集計の迅速化、在庫変動の傾向把握など、次のアクションにもつなげやすくなります。

※1:金属物質への直接印字や掘削文字、フィルム包材越しのコード等

ハンディターミナル×在庫管理の課題とデメリット

ハンディターミナルを使った在庫管理は、目視で在庫を数えたり、ノートに記入したりする必要がないため、大幅な労力削減につながります。

しかしハンディターミナルを活用した在庫管理の運用には、以下の課題やデメリットを内包しています。

■ 初期・運用コストがかかる

業務用HHT端末は、1万円以上~20万円前後で、バーコードリーダーの2千円前後~1万円程度と比較すると高価です。またAI画像認識機能の搭載・落下による故障を防ぐ超堅牢なモデルではれば、さらに高価格になります。

加えてクラウド型の上位システムの月額費用や、アプリ開発・端末保守費用、バッテリー交換などのランニングコストも考慮が必要です。

■ コード管理の工数

商品にコードが無い場合、生成・印刷・貼付の手間が発生します。内部用途ではQRコードで簡易対応も可能ですが、外部流通ではGS1準拠コードが求められる場合もあります。

そういった場合には、GS1事業者コードの登録を完了した上で自社コードを生成する必要があります。QRコードやRFID・OCRを使用する場合は、そういった申請は不要です。しかしどのような読み取り対象であったとしても、一定のコード・タグの管理工数が必要になってきます。

■ 人的ミス

最近の端末ではアラート表示や重複防止機能により、ミスの軽減が進んでいますが、スキャン忘れや二重登録のリスクが一定残ります。

ハンディターミナルに関するよくある質問(FAQ)

Q1. ハンディターミナルとは何ですか?

A. ハンディターミナルとは、バーコード・QRコード・場合によってはOCRやRFIDを読み取り、その場で情報を表示・保存・送信できる携帯型の業務用端末です。紙や手入力に頼らず、入出庫・棚卸・ロケーション管理といった在庫管理業務を効率化できます。

Q2. 在庫管理にハンディターミナルを導入するメリットは何ですか?

A. ハンディターミナルを使うことで、現場でそのままスキャンして在庫データを即時に登録でき、入力ミスや転記漏れを大幅に減らせます。また、在庫の場所や数量を迅速に把握できるため、ピッキング時間や棚卸作業時間の短縮、余剰・欠品リスクの低減につながります。

Q3. ハンディターミナル導入時に気をつけるべき課題はありますか?

A. 導入にあたっては、端末の初期コストや保守・運用コスト、バーコードやタグの貼付作業の手間が課題になることがあります。また、読み取り環境(コードの貼り付け場所や金属・液体の影響など)による読み取りエラーも無視できません。そのため、運用フローや端末・ラベル設計をあらかじめ整備しておくことが重要です。

実在庫を自動計測する「スマートマットクラウド」で課題を解決

在庫管理の課題をヒアリングする際、「ハンディターミナルの導入を検討したが、入出庫の度に、バーコードやQRコード等をスキャンする手間を考えると現実的ではない」という声を数多くお聞きしました。

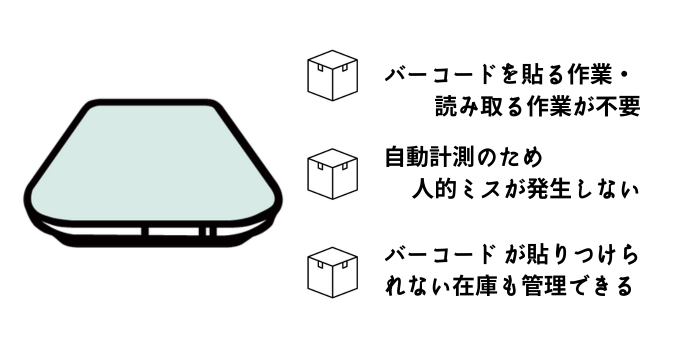

そこで、スキャン不要・貼り付け不要の在庫管理方法として注目されているのが、IoT重量計による「 スマートマットクラウド」です。

スマートマットクラウドは、モノを載せるだけで在庫量を自動計測・記録し、リアルタイムで上位システムと連携。在庫数の手動入力やスキャン作業を不要にし、ヒューマンエラーや負担を大幅に軽減します。

- リアルタイム可視化で欠品防止

- 棚卸や発注の自動化で業務効率向上

- 蓄積データをもとに過剰在庫・異常消費をアラート通知

ハンディターミナルを用いた在庫管理よりも大幅に人的負担がカットされ、より効率的かつミスのない在庫管理を実現します。

ハンディターミナルとの併用が可能

スマートマットクラウドは、単体で導入、使用することはもちろんですが、他のシステムとの併用も可能です。

例えば、ハンディターミナルでは管理しにくい(バーコードやQRコードが貼られていない、貼れないなど)在庫はスマートマットクラウドで重量在庫管理。

スキャンする方がスムーズな在庫はハンディターミナルで管理する、といった具合に在庫の種類によって使い分けることもできます。導入・ランニングコストや労力に合わせて最適な在庫管理方法を選びましょう。

在庫最適化AIエージェントにより、"在庫を最適化し続ける"

株式会社エスマットが2025年6月に新たにリリースした生成AI「在庫最適化AIエージェント」により、在庫の最適化を自動的に実行できる仕組みが実現しています。

24時間365日、リアルタイムで取得できる膨大なデータを監視、分析します。分析をもとに日次・週次・月次の3つの報告により、欠品リスクの警告・発注点の見直しのレコメンド・削減余地のある在庫特定などを分かりやすく“見える化”しつつ在庫最適化エージェントが提案します。

この生成AIは、IoT重量計によるリアルタイムな在庫情報を基に、AIが需要傾向を学習・予測。現場に即した発注タイミングや適正在庫数を提案し、人手による判断の属人化や遅れを最小化します。

スマートマットクラウドで在庫管理の課題を解決した成功事例

在庫の性質により、スキャン管理が適したものと重量で管理すべきものを分けて併用することで、全体の業務効率は大きく向上します。